The Door Into Summer (1956)

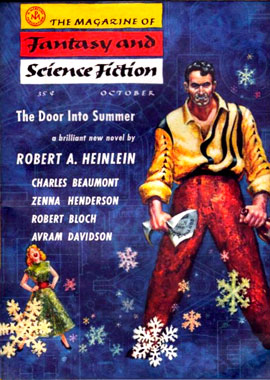

Publié pour la première fois en feuilleton d’octobre à décembre 1956 aux USA dans le magazine The Magazine of Fantasy & Science Fiction ;

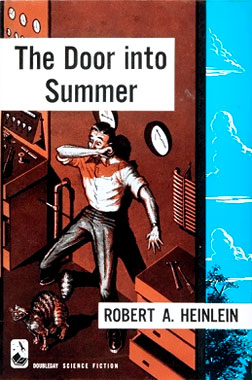

Publié aux USA en roman relié en 1957 chez Doubleday,

Traduit en français par Régine Vivier en décembre 1958 pour le magazine Fiction n° 61 à 63 chez OPTA FR.

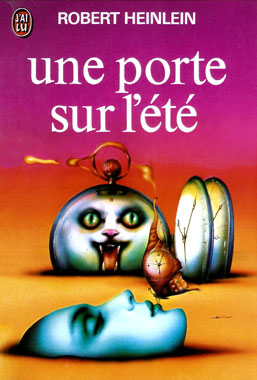

Réédité en poche au 4e trimestre 1973 chez J'ai Lu, réédité 1978, réédité en décembre 1987, réédité le 20 mai 1996.

Réimprimé le 19 mai 2010 au Livre de poche.

De Robert A. Heinlein.

(presse) 1970. Daniel Boone Davis, un ingénieur et inventeur, bien engagé dans une longue beuverie. Il a perdu sa société, Hired Girl, Inc. aux mains de son associé Miles Gentry et de la comptable de la société, Belle Darkin. Elle était la fiancée de Dan et l'a trompé en lui donnant suffisamment d'actions avec droit de vote pour qu'elle et Miles puissent en prendre le contrôle.

Le seul ami de Dan au monde est son chat, "Pete" (abréviation de Petronius the Arbiter), un matou fougueux qui déteste sortir dans la neige. Hired Girl, Inc. fabrique des aspirateurs robots, mais Dan était en train de développer une nouvelle gamme de robots ménagers polyvalents, Flexible Frank, lorsque Miles annonce son intention de vendre la société (et Flexible Frank) à Mannix Enterprises, dont Miles deviendrait le vice-président. Souhaitant rester indépendant, Dan s'oppose à la prise de contrôle, mais il est mis en minorité, puis licencié en tant qu'ingénieur en chef. Se retrouvant avec une grosse somme d'argent et le reste de ses actions Hired Girl, il choisit d'entrer en "sommeil froid" (animation suspendue), espérant se réveiller trente ans plus tard pour un avenir meilleur.

*

Le texte original de Robert Heinlein de 1957

THE DOOR INTO SUMMER

CHAPTER 1

One winter shortly before the Six Weeks War my tomcat, Petronius the Arbiter, and I lived in an old farmhouse in Connecticut. I doubt if it is there any longer, as it was near the edge of the blast area of the Manhattan near miss, and those old frame buildings burn like tissue paper. Even if it is still standing it would not be a desirable rental because of the fall-out, but we liked it then, Pete and I. The lack of plumbing made the rent low and what had been the dining room had a good north light for my drafting board.

The drawback was that the place had eleven doors to the outside. Twelve, if you counted Pete's door. I always tried to arrange a door of his own for Pete — in this case a board fitted into a window in an unused bedroom and in which I had cut a cat strainer just wide enough for Pete's whiskers. I have spent too much of my life opening doors for cats. I once calculated that, since the dawn of civilization, nine hundred and seventy-eight man-centuries have been used up that way. I could show you figures.

Pete usually used his own door except when he could bully me into opening a people door for him, which he preferred. But he would not use his door when there was snow on the ground.

While still a kitten, all fluff and buzzes, Pete had worked out a simple philosophy. I was in charge of quarters, rations, and weather; he was in charge of everything else. But he held me especially responsible for weather. Connecticut winters are good only for Christmas cards; regularly that winter Pete would check his own door, refuse to go out it because of that unpleasant white stuff beyond it (he was no fool), then badger me to open a people door.

He had a fixed conviction that at least one of them must lead into summer weather. Each time this meant that I had to go around with him to each of eleven doors, held it open while he satisfied himself that it was winter out that way, too, then go on to the next door, while his criticisms of my mismanagement grew more bitter with each disappointment.

Then he would stay indoors until hydraulic pressure utterly forced him outside. When he returned the ice in his pads would sound like little clogs on the wooden floor and he would glare at me and refuse to purr until he had chewed it all out. . . whereupon he would forgive me until the next time. But he never gave up his search for the Door into Summer.

On 3 December, 1970, 1 was looking for it too.

[...] I poured ginger ale into the saucer and tapped on the top of the overnight bag. "Soup's on, Peter."

It was unzipped; I never zipped it with him inside. He spread It with his paws, poked his head out, looked around quickly, then levitated his forequarters and placed his front feet on the edge of the table. I raised my glass and we looked at each other. "Here's to the female race, Pete — find `em and forget `em!"

He nodded; it matched his own philosophy perfectly. He bent his head daintily and started lapping up ginger ale. "If you can, that is," I added, and took a deep swig. Pete did not answer. Forgetting a female was no effort to him; he was the natural-born bachelor type.

Facing me through the window of the bar was a sign that kept changing. First it would read: WORK WHILE YOU SLEEP. Then it would say: AND DREAM YOUR TROUBLES AWAY. Then it would flash in letters twice as big: MUTUAL ASSURANCE COMPANY

*

Traduction au plus proche :

UNE PORTE SUR L’ETE

CHAPITRE 1

Un hiver, peu avant la guerre des Six Semaines, mon matou, Petronius l'Arbitre, et moi vivions dans une vieille ferme du Connecticut. Je doute qu'elle existe encore, car elle se trouvait à la limite de la zone d'explosion de Manhattan, et ces vieilles bâtisses brûlent comme du papier de soie. Même si elle était encore debout, ce ne serait pas une location souhaitable à cause des retombées, mais nous l'aimions bien à l'époque, Pete et moi. L'absence de plomberie faisait que le loyer était bas et ce qui avait été la salle à manger avait une bonne lumière du nord pour mon tableau à dessin.

L'inconvénient, c'est que l'endroit avait onze portes donnant sur l'extérieur. Douze, si on compte la porte de Pete. J'ai toujours essayé d'arranger une porte pour Pete — dans ce cas, une planche qui s'insérait dans la fenêtre d'une chambre inutilisée et dans laquelle j'avais découpé une chatière juste assez large pour les moustaches de Pete. J'ai passé trop de temps dans ma vie à ouvrir des portes pour les chats. J'ai calculé une fois que, depuis l'aube de la civilisation, neuf cent soixante-dix-huit siècles de temps humain ont été utilisés de cette façon. Je pourrais vous montrer des chiffres.

Pete utilisait généralement sa propre porte, sauf lorsqu'il pouvait m'intimider pour que j'ouvre la porte des gens pour lui, ce qu'il préférait. Mais il n'utilisait pas sa porte quand il y avait de la neige sur le sol.

Alors qu'il était encore un chaton, tout en duvet et en ronronnements, Pete avait mis au point une philosophie simple. Je m'occupais des lieux, des rations et de la météo ; il s'occupait de tout le reste. Mais il me tenait particulièrement responsable de la météo. Les hivers du Connecticut ne sont bons que pour les cartes de Noël ; régulièrement cet hiver-là, Pete vérifiait sa propre porte, refusait d'en sortir à cause de cette désagréable substance blanche qui se trouvait derrière (il n'était pas idiot), puis me harcelait pour que j'ouvre une porte pour être humain.

Il était fermement convaincu qu'au moins l'une d'entre elles devait donner sur le climat estival. Chaque fois, cela signifiait que je devais faire le tour avec lui de chacune des onze portes, les tenir ouvertes pendant qu'il s'assurait que c'était bien l'hiver de ce côté-là aussi, puis passer à la porte suivante, tandis que ses critiques sur ma mauvaise gestion devenaient plus amères à chaque déception.

Puis il restait à l'intérieur jusqu'à ce que la pression hydraulique l'oblige à sortir. Lorsqu'il revenait, la glace dans ses coussinets sonnait comme des petits sabots sur le plancher en bois et il me regardait fixement et refusait de ronronner jusqu'à ce qu'il ait tout léché. Après quoi, il me pardonnait jusqu'à la prochaine fois. Mais il n'a jamais abandonné sa quête de la Porte de l'Eté.

Le 3 décembre 1970, je la cherchais aussi.

[...] je versai du ginger ale dans la soucoupe et tapai sur le haut du sac de voyage. La soupe est prête, Peter.

Le sac était dézippé ; je ne l'ai jamais zippé avec lui à l'intérieur. Il l'a ouvert avec ses pattes, a sorti sa tête, a regardé rapidement autour de lui, puis a fait léviter son arrière-train et a posé ses pattes avant sur le bord de la table. J'ai levé mon verre et nous nous sommes regardés. À l’espèce féminine, Pete — trouve-les et oublie-les !

Il hocha la tête ; cela correspondait parfaitement à sa propre philosophie. Il pencha la tête et se mit à siroter du ginger ale. Si tu le peux, bien sûr, ajoutai-je en prenant une grande gorgée. Pete n'a pas répondu. Oublier une femme n'était pas un effort pour lui ; il était le type-même du célibataire-né.

Face à moi, par la fenêtre du bar, il y avait un néon qui changeait constamment. D'abord on pouvait lire : TRAVAILLEZ PENDANT QUE VOUS DORMEZ. Ensuite il disait : ET OUBLIEZ VOS PROBLÈMES EN RÊVANT. Enfin il clignotait en lettres deux fois plus grandes : COMPAGNIE D'ASSURANCE MUTUELLE.

*

La traduction de Régine VIVIER de 1959 pour Fiction / Opta / J’ai Lu / Le Livre de Poche

UNE PORTE SUR L’ETE

Chapitre 1

Par un des hivers qui précéda de peu la guerre de Six Semaines, j’habitais avec mon chat de gouttière, Petronius le Sage, une vieille ferme dans le Connecticut. Je doute qu’elle s’y trouve encore ; elle était située en bordure de la zone qui fut soufflée, et Manhattan n’échappa à la destruction que de justesse. Ces vieilles baraques flambent comme du papier de soie. Serait-elle encore debout, elle ne constituerait plus qu’un logis peu attirant, en raison du voisinage actuel. Pourtant, à l’époque, nous l’aimions bien, Pete et moi. Le manque total de confort nous permettait de bénéficier d’un loyer modeste. Ce qui avait été une salle à manger donnait au nord ; je jouissais donc d’un éclairage adéquat lorsque je travaillais sur ma planche à dessin.

Toute médaille a son revers. Cette maison avait un défaut : ses onze portes de sortie. Douze, en comptant la chatière de Pete.

J’ai toujours essayé, partout, d’aménager une chatière pour Pete : en l’occurrence, une planche remplaçant la fenêtre d’une chambre à coucher inoccupée avait été percée d’un orifice de la largeur de ses moustaches. De trop nombreuses heures de ma vie ont été passées à ouvrir des portes aux chats. Depuis l’aube de la civilisation, 978 siècles de temps humain ont au total été employés à ce geste ; j’en ai fait le compte, les chiffres sont là pour vous le prouver.

Donc, habituellement, Pete utilisait sa chatière, sauf s’il parvenait à m’obliger à lui ouvrir une porte, ce qui le comblait d’aise. Mais il refusait d’employer la chatière par temps de neige.

Durant son enfance de chaton, alors qu’il n’était encore qu’une boule duveteuse et bondissante, Pete s’était élaboré une philosophie toute personnelle : j’avais la charge du logis, de la nourriture et de la météorologie. Lui était chargé du reste. Il me rendait tout particulièrement responsable du temps qu’il faisait. Les hivers du Connecticut ne sont jolis que sur les cartes de Noël. Cet hiver-là, très régulièrement, Pete allait jeter un coup d’œil à sa chatière, et, se refusant à emprunter ce chemin recouvert d’une déplaisante matière blanche – il n’était pas fou – venait me tanner jusqu’à ce que je lui ouvre une porte.

Il avait la conviction inébranlable que l’une d’elles, au moins, devait s’ouvrir en plein soleil – s’ouvrir sur l’été. Il me fallait donc, chaque fois, faire le tour des onze portes en sa compagnie, les lui ouvrir l’une après l’autre, et lui faire constater que l’hiver sévissait également, tandis que ses critiques sur mon organisation défectueuse s’élevaient crescendo à chaque déception.

Il s’obstinait ensuite à ne pas sortir tant qu’il n’y était pas absolument forcé par ses propres contingences internes.

Lorsqu’il rentrait, la glace collée à ses petites pattes silencieuses faisait un bruit de claquettes sur le plancher. braquait sur moi un regard foudroyant et refusait de ronronner jusqu’à ce que tout fût léché, séché.

Alors seulement, il me pardonnait… jusqu’à la sortie suivante.

Mais il n’abandonna jamais sa recherche de la porte ouvrant sur l’été.

***

Ici la page du forum Philippe-Ebly.fr consacrée à ce roman.

***