- Détails

- Écrit par David Sicé

Ici la page Amazon.fr du roman Balade choreïale

Balade choreïale (1994)

Sorti en France le 10 juin 1994 chez J'ai Lu.

De Ayerdhal.

Azir est la première planète habitée découverte par la Fédération terrienne. Pour ses premiers explorateurs, nul doute qu'après les guerres et la peste, un fléau sans commune mesure va s'abattre sur les Aziris... Lequel, de Nerbûme, la chorée (gouverneur) de l'imposante Cité de Dashami, première à accueillir les Terriens, ou Méline de Dashami, l'administratrice de fait de la colonie terrienne, ou Garth Long, celui qui découvrit Azir, ou encore Amat Linko, l'envoyé de la Terre - gagnera au grand jeu du pouvoir ?

***

***

(texte original)

PROLOGUE

Ils attendaient les Yoomans.

Le Garim, Shashem, La Tenaya, Niqitiq, Axagese et tous les Chorês, du moins tous ceux que la sagesse avait illuminés, les Faiseurs d'Espoirs, les Traceurs de Rêves et les Rassembleurs, ils avaient reconnu l'Appel de Grâce, troqué leurs garennes contre les pérégrines et ils étaient venus, depuis leurs bouts de mondes, accueillir les Nobles Donneurs. Et Nerbrume avait l'honneur de les recevoir dans sa Choreïa, eux, ses pairs, et les ambassadeurs yoomans...

***

- Détails

- Écrit par David Sicé

The Crow (1994)

Sorti aux USA le 11 mai 1994.

Sorti en Angleterre le 10 juin 1994.

Sorti en France le 3 août 1994.

Sorti en blu-ray américain le 18 octobre 2011 (Région A, pas de version française, son anglais DTS HD MA 5.1)

De Alex Proyas ; sur un scénario de David J. Schow et John Shirley, d'après la bande dessinée de James O'Barr ; avec Brandon Lee, Sofia Shinas, Michael Wincott, Rochelle Davis, Ernie Hudson, Bai Ling, Anna Levine, David Patrick Kelly, Angel David, Laurence Mason, Michael Massee, Tony Todd, Jon Polito.

Pour adultes et adolescents.

La nuit du Diable. Il y a des gens qui croient qu’à leur mort, un corbeau emporte leur âme jusqu’au pays de la Mort. Mais parfois, quelque chose arrive de si grave que le corbeau emmène avec lui une terrible tristesse, et l’âme ne peut trouver le repos. Et alors parfois, seulement parfois, le corbeau peut ramener l’âme jusqu’au monde des Vivants pour qu’elle puisse réparer le tort qui a été causé.

Alors que des incendies consument plusieurs maisons du quartier, la Police reconstitue un crime qui a eu lieu dans un appartement sous un toit. Un jeune homme a été défenestré par la fenêtre circulaire, et n’a pas survécu, tandis qu’une jeune femme grièvement blessée reçoit les premiers soins. Le détective en charge, le sergent Albrecht, fume une cigarette tandis que les experts recherchent des empreintes. C’est la veille de la nuit de Halloween, et sur les photos qui décorent l’appartement, le détective reconnait la jeune femme agonisante, et le jeune homme défenestré, qui faisait parti d’un groupe de Rock : Eric Draven et Shelley Webster allaient se marier le lendemain comme l’annonçait une invitation trouvée dans l’appartement, ainsi que la robe de mariée sur un mannequin.

Tandis qu’un corbeau observe la scène, une toute jeune fille, Sarah, veut parler à Shelly que l’on emmène sur une civière. Shelly, qui ne la voit pas, demande au détective où se trouve son fiancée, Eric, et de lui dire de s’occuper de Sarah. Le détective prend d’abord Sarah pour la jeune sœur de Shelley, mais la jeune fille dément : elle était seulement l’amie du couple, qui prenait soin d’elle. Le détective promet de transmettre le message. L’ambulance repartie, Sarah accuse le détective d’avoir menti à Sarah à propos d’Eric, et de lui avoir menti à elle à propos de Shelly.

Un an plus tard, un corbeau vient se percher sur la croix au sommet d’une église. Sarah pensait qu’une fois qu’une maison avait été brûlée, il ne restait plus rien que des cendres, et que c’était exactement pareil pour les amis et la famille. Mais à présent, elle sait que lorsque deux personnes sont destinées à être ensemble, rien ne peut les séparer. Ce soir-là, Sarah vole des fleurs sur des tombes pour en mettre sur celles de Shelly et Eric, alors que l’orage menace. C’est alors que le corbeau vient se percher sur la pierre tombale de Eric, et Sarah demande au volatile s’il se prend pour le gardien de nuit. En guise de réponse, le corbeau tapote du bec contre la pierre.

Cette nuit-là, le détective donne un cours de fabrication de hot-dogs au vendeur du coin. Sarah le rejoint, et le détective lui offre un hot-dog, qu’elle veut sans oignons, parce qu’ils font vraiment péter fort. Au même moment, des casseurs entre chez un prêteur sur gages. Le corbeau n’a pas quitté la pierre tombale, et comme l’orage a éclaté, et que la pluie tombe drue, la terre se soulève, et un jeune homme se traîne en hurlant hors de la tombe. Il titube, se réfugie dans les branches d’un arbuste mort, rejoint par le corbeau… Les quatre casseurs ont quitté la boutique du prêteur sur gage, et le mort-vivant titube dans une ruelle jusqu’à une benne à ordures, où il récupère des chaussures. Les casseurs passent en trombe à côté du marchand de hot-dogs, attirant l’attention du Détective. Puis la boutique explose, à cause de la bombe incendiaire que les casseurs ont laissé sur place…

***

Donnez votre avis sur ce film en nous rejoignant sur le forum Philippe-Ebly.fr

***

- Détails

- Écrit par David Sicé

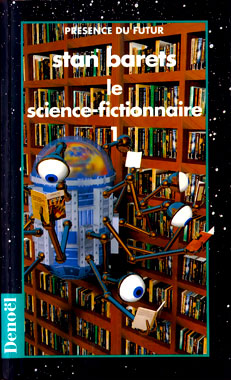

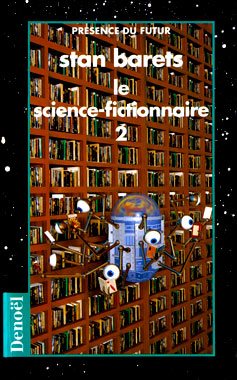

Le Science-fictionnaire (1994)

Sorti en France en avril 1994 chez Denoël (bouclé en février 1994)

Deux volumes poche brochés catégorie 6, vol. 1 458 pages, vol. 2 326 pages.

De Stan Barets (Stanislas Barets).

Il s'agit d'une édition augmentée, mise à jour et réécrite du Catalogue des Âmes et Cycles de la SF du même auteur paru précédemment chez Denoël. Le Science-fictionnaire vient comme son prédécesseurs compléter le paysage bien terne et très incomplet des guides pour lecteurs nouveaux venus dans la science-fiction, alors que l'ignorance règne et que les ventes reculent. Très clair et suffisamment dense, sans doute le meilleur guide des années 1990, tandis que dans le même temps, les anglo-saxons vont placer la barre encore plus haut avec des dictionnaires massifs ou massivement illustrés, un peu plus cher.

Contrairement à ce que l'on s'imagine, Internet et Wikipédia n'ont jamais été capables de remplacer de tels ouvrages : en dix ans, les guides et encyclopédies papiers ne sont peut-être plus à jour, mais leurs pages n'ont été ni vandalisées, ni censurées ni oubliées par Google ou crashées par leurs serveurs. La vision et le ton sont personnels, et il y aura toujours des lacunes et des erreurs, mais jamais aussi grave qu'au royaume des Trolls d'Internet et du déréférencement sauvage. Il est enfin historiquement précieux de disposer d'un point de vue de quelqu'un qui a vécu l'époque de parution ou de première traduction de nombreux ouvrages ou sorties au cinéma des films dont il parle, même si Stan Barets n'a sans doute pas pu voir tous les films qu'il référence - problème récurrent dans le domaine des guides.

Compte tenu de la masse de références, cet article sera complété au fur et à mesure.

***

Volume 1 : Dictionnaire des auteurs

ADAMS Douglas

ALDANI Lino

...

ZAMIATINE Roger

ZELAZNY Roger

***

Volume 2 : Dictionnaires et articles thématiques

Bandes dessinées

Les cinquante meilleures bandes dessinées de SF selon Barets :

Buck Rogers (1929)

Brick Bradford (1933)

Mandrake le Magicien (1934)

Flash Gordon (1934)

...

La bibliothèque idéale

Les cent meilleurs romans de SF selon Barets

Croisière sans escales

Fondation

Le monde vert

La Patrouille du Temps

***

Chronologie de la Science-fiction

***

Cinéma

Les cent films qui firent le cinéma de SF

L'île du docteur Moreau (1932, Island Of Lost Souls)

Dr Jekyll & Mr Hyde (1932)

L'homme invisible (1931)

La Fiancée de Frankenstein (1935)

La vie future (1936, Things To Come)

Destination Lune (1950)

La chose d'un autre monde (1951, The Thing From Another World)

Le jour où la Terre s'arrêta (1951, The Day The Earth Stood Still)

Le météore de la nuit (1953)

La Guerre des Mondes (1953, War Of The Worlds)

Godzilla (1954)

Des monstres attaquent la ville (1954)

Les survivants de l'infini (1955, This Island Earth)

L'invasion des profanateurs de sépultures (1956, Invasion Of The Bodysnatchers)

Planète interdite (1956, Forbidden Planet)

Les soucoupes volantes attaquent (1956)

L'Homme qui rétrécit (1957)

Danger planétaire (1958, The Blob)

Le dernier rivage (1959)

La machine à explorer le temps (1960, The Time Machine)

Le village des damnés (1960, Village Of The Damned)

Panique année zéro (1962)

Dr Folamour (1963)

Point limite (1964)

La Bombe (1965)

Le voyage fantastique (1966)

Les monstres de l'Espace (1967, Quatermass And The Pit)

Barbarella (1968, Barbarella Queen of the Galaxy)

2001, l'odyssée de l'espace (1968, A Space Odyssey)

Charly (1968)

La nuit des morts-vivants (1968)

La planète des singes (1968, Planet Of The Apes)

Terre brûlée (1971)

Orange mécanique (1971)

Silent Running... Et la Terre survivra (1972, Silent Running)

THX 1138 (1971)

Solaris (1972)

Soleil Vert (1973, Soylent Green)

Les femmes de Stepford (1975)

Un gars et son chien (1975, Apocalypse 2024)

L'homme tombé du ciel (1976)

Rencontre du troisième type (1977)

Quintet (1979)

Alien, le huitième passager (1979, Alien)

La mort en direct (1979)

Malevil (1980)

Les Aventuriers de l'Arche perdue (1981, Raiders Of The Lost Ark)

La Chose (1982)

E.T (1982)

Conan le Barbare (1982, Conan The Barbarian)

The Dead Zone (1983)

Retour vers le futur (1985, Back to the Future)

Jurassic Park (1993)

***

Télévision

Les trente meilleure séries télévisées se SF selon Stan Barets.

Captain Video (1949)

Tales of Tomorrow (1951)

The Quatermass Experiment (1953)

Chapeau Melon et Bottes de Cuir (1961)

Doctor Who (1963)

My Favourite Martian (1963)

Des agents très spéciaux (1964)

Out Of The Unknown (1965)

Les Sentinelles de l'Air (1965)

Star Trek (1966, la patrouille du Cosmos, Star Trek Original, Star Trek Classic)

Les envahisseurs (1967, The Invaders)

Le Prisonnier (1967, The Prisoner)

L'homme qui valait trois milliards (1973, The Six Million Dollars Man)

Wonder Woman (1974)

Cosmos 1999 (1975, Space 1999)

Survivors (1975)

L'incroyable Hulk (The Incredible Hulk, 1977)

Galactica (1978, Battlestar Galactica)

The Hitch-Hiker's Guide To The Galaxy (1981)

V (1983)

Ray Bradbury Theater (1985)

Max Headroom (1985)

Amazing Stories (1985)

Alf (1986)

La Belle et la Bête (1987, Beauty And The Beast)

Star Trek: la nouvelle génération (1987, Star Trek: The Next Generation)

Code Quantum (1989, Quantum Leap)

...

- Détails

- Écrit par David Sicé

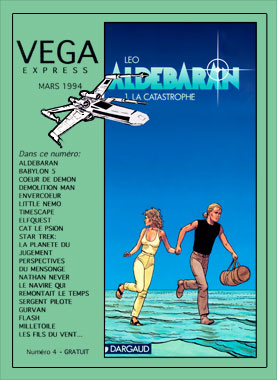

Véga Express, le numéro 4 (1994)

Numéro précédent <> Numéro suivant.

Reconstitution du numéro complet à télécharger ici en .pdf couleur.

Sorti en mars 1994 - 22 pages noir et blanc, gratuit.

En bande dessinée c'est le début du cycle d'Aldébaran par Léo, un planète opéra lumineux et Glénat qui édite d'épais romans graphiques italiens de genre, comme les aventures de Nathan Never. J'ai Lu édite exceptionnellement De métal et de chair, un recueil de cent couvertures de Caza. Demolition Man sort au cinéma et les Chroniques du Jeune Indiana Jones sortent en location vidéo, ainsi que des épisodes de la première série télévisée The Flash, assemblés en téléfilm et le téléfilm pilote de Babylon 5. Plus Time Scape, Philadelphia Experiment 2, Body Snatchers la version de Ferrara et Solar Crisis.

Côté télévision, Flash est diffusé sur M6 en semaine à 18 heures, ainsi que les premières sentinelles de l'air le samedi vers 16h et Code Quantum est diffusé le week-end et aléatoirement sur Série Club. Sur le câble, en plus de Star Trek , la 5ème dimension, Buck Rogers et Voyages au bout du temps, c'est la première série Galactica qui est diffusée toujours sur RTL le mercredi à 10h45.

Côté kiosque, Génération Séries sort son numéro 9, seconde partie du dossier consacré à Star Trek.

***

Romans

Star Trek la Nouvelle Génération: Le coeur du démon (Carmen Carter)

Milletoile (Piers Anthony)

Les perspectives du mensonge (Yves Ramonet)

Sergent-Pilote Gurvan (P. J. Herault)

Les fils du vent (Robert C. Wilson)

Demolition Man (novélisation du film)

Star Trek 15: La planète du jugement (Joe Haldeman)

Cat le Psion (Joan D. Vinge)

Conan le champion (John L .Roberts)

Robots temporels d'Isaac Asimov 1: L'âge des dinosaures (William F. Wu)

La nuit des temps (René Barjavel)

Star Wars 1: Le gant de Dark Vador (Paul et Hollace Davids)

Les conquérants de l'impossible 6: Le navire qui remontait le temps (Philippe Ebly)

***

Bandes dessinées

Le pays des elfes 15: voyage vers la mort

Aldébaran 1: La catastrophe (S et D: Leo)

Nathan Never 1: Agent spécial alpha

Little Nemo 1: Le bon roi (S: Moebius, D: Marchand)

***

Vidéo

Babylon 5 1993 (téléfilm pilote)

Super Mario Bros 1993

Time Scape 1991

Flash: la revanche du Trixster 1991

***

Télévision

Star Trek S01E22 à S01E25

Flash 1990 S01E17, 19, 20.

Code Quantum 1989 S01E05, S02E11, S03E01-02.

***

Annoncé pour Février / Mars 1994

Article en cours de rédaction

***