- Détails

- Écrit par David Sicé

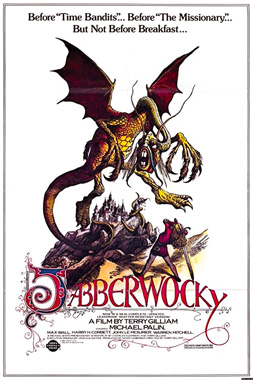

Jabberwocky (1977)

Sorti en Angleterre le 28 mars 1977.

Sorti aux USA le 15 avril 1977.

Sorti en France le 8 juin 1977.

Ressorti aux USA le 21 septembre 2001.

Sorti en blu-ray US le 21 novembre 2017.

Sorti en blu-ray UK le 20 novembre 2017.

Ressorti en France le 25 décembre 2019 (restauration 4K).

Sorti en blu-ray allemand le 18 décembre 2020.

Sorti en blu-ray français le 17 février 2021.

Sorti en blu-ray allemand le 1er octobre 2021.

De Terry Gilliam (également scénariste), sur un scénario de Charles Alverson, d'après le poème Jabberwocky 1871 de Lewis Carroll ; avec Michael Palin, Harry H. Corbett, John Le Mesurier, Warren Mitchell.

Pour adultes

C’est le début d’une belle journée comme le soleil se lève sur la campagne boisée : les oiseaux chantent et crient, et comme le narrateur le raconte, il était brillig et les slineux toves gyraient et se tortillaient dans le wabe. Tous mimsi étaient les borogoves et les mome raths tendrattrapaient.

C’est alors qu’un très joli papillon est brutalement écrabouillé par un braconnier s’en allant sifflotant dans la forêt avec un sac sur le dos. Il s’arrête pour décrocher un lapin étranglé à une branche, qu’il ajoute à son sac dont le contenu remue beaucoup en crissant. C’est alors que des coups terribles contre le sol résonnent dans la forêt. Le braconnier continue de siffler et récupère un renard dans l’une de ses cages en bois alors que le sac remue de plus belle.

Le braconnier lève enfin les yeux, et s’arrête de siffler. Puis n’entendant plus rien, il se remet à siffler et referme son grand sac à l’aide d’un bâton et d’une corde. Au-dessus de lui, quelque chose écarte les branches. Le braconnier s’arrête à nouveau, alors qu’un autre lièvre pendant à une branche au pied de l’arbre mort nimbé de brume suivant sur son chemin. Le braconnier dépose son sac pour pouvoir plus facilement récupérer le lièvre piégé. A nouveau, il s’arrête, entendant un long grondement, mais comme il ne semble toujours rien voir, il se remet à siffler.

A nouveau le grondement et cette fois il regarde autour de lui, et enfin il voit : ses yeux s’écarquillent, il veut hurler, comme happé il perd son chapeau, tous les étourneaux s’envolent d’un arbre voisin. Quand enfin il retombe, le braconnier git dans les fougères, les yeux et bouche ouverts, fumant, le tronc et les jambes presque complètement dévorés.

Le narrateur reprend : c’est le milieu de l’Âge des ténèbres, plus ténébreux que quiconque l’aurait jamais anticipé. Un monstre horrible jette un voie d’épouvante morbide sur un royaume autrefois heureux. Et comme les villes et les villages sont mis en pièces, les survivants sans secours cherchent refuge derrière les murailles de la capitale. Mais, dehors, dans la forêt, dans des poches isolées encore intactes des ravages du monstre, la vie et les affaires continuent comme d’habitude.

Un tonnelier rougeaud, barbu et chauve demande à un certain Dennis ce qu’il fait à compter jusqu’à quinze : Dennis Cooper, un garçon jovial mais qui n’a pas l’air très intelligent sort la tête de la grange et répond à son père qu’il compte le bétail, car de nos jours, en affaire… le vieil homme interrompt son fils : que Dennis arrête de dire n’importe quoi et l’aide plutôt à monter le tonneau. Dennis concède que le compte du bétail peut attendre et vient rejoindre son père qui très fier de son ouvrage tente de lui expliquer que le secret de la fabrication d’un tonneau… mais le père constate que son fils regarde ailleurs et lui ordonne plutôt de tenir fermement le cerceau de métal du tonneau en cours de fabrication.

Ils sont interrompus par Monsieur Doigt-De-Poisson qui vient acheter un tonneau pour porter son poisson à la ville. L’homme salue le père – Ralph — et le fils, et Dennis lâche immédiatement le cerceau, et toutes les lames de bois tombent à terre. Dennis interroge immédiatement Doigt-de-poisson sur la rumeur qu’un monstre rôderait et aurait détruit les villages aux alentours, mais ce qui intéresse surtout Doigt-de-poisson c’est qu’on lui fasse un prix le plus bas possible sur des tonneaux de première qualité. Après quoi, Dennis vient trouver Griselda, une rousse gironde occupée à croquer une pomme, et incidemment la fille de Doigt-de-poissons, que Dennis courtise et comme il lui demande sa main, le petit frère vient lui pisser dessus. Puis il se reçoit les ordures jetées par la fenêtre de la maison. Comme on lui demande des nouvelles de son père, Dennis répond qu’il va très bien, ignorant que celui-ci vient de tomber.

Et comme Dennis retourne chez lu par une nuit d’orage, il découvre son père sur son lit de mort, qui lui avoue que son cœur a lâché, qu’il n’en a plus pour longtemps, qu’il va… Et comme Dennis s’inquiète de comment il finira sans les conseils de son père, celui-ci rétorque avec haine que Dennis finira comme ce… Doigt de Poisson !!! Dennis est flatté car il sait que Doigt de Poisson est un homme d’affaire qui a réussi. Le père de Dennis secoue la tête et achève sa phrase : parce que Dennis ne comprend rien à rien à l’artisanat, il est incapable d’apprécier les beautés du monde, car il est seulement un vain, triste, prétentieux, petit… Dennis s’indigne, et son père termine par « compteur de bétail ». Dennis répond en souriant que son père délire, qu’il ne sait plus ce qu’il dit. Son père répond que bien sûr que si, il le sait : Dennis n’est qu’un morveux, un mollasson crétin et il voulait le dire depuis des années. Dennis rappelle alors à son père qu’ils ne sont pas seuls, alors son père vocifère : Dennis est tout ce que son père méprise, et comme Dennis explique à un prêtre voisin que son père délire, le prêtre répond que non. Le père de Dennis continue : Dennis et son espèce crucifieront les artisans bons et honnêtes au mur, au mur !

Et comme Dennis pleurniche qu’il voulait seulement améliorer les affaires de son père, celui-ci s’empare d’un coffre en grondant que Dennis n’aura même plus les affaires de son père à améliorer, parce qu’il emporte ses affaires avec lui. Et comme Dennis ne comprend pas, son père insiste : il renie son fils, Dennis n’est plus son fils, il n’est plus le fils d’un artisan, qu’il sorte, dégage de sa vue, le compteur de bétail ! Dennis va alors en barque prévenir Griselda qu’il part pour la ville et reviendra pour sa main, mais Griselda est occupée à manger (et péter) et refuse de le voir. Dennis doit se contenter d’une pomme pourrie dont Griselda n’a pas voulu, et que Dennis prétend garder contre son cœur en souvenir d’elle.

***

- Détails

- Écrit par David Sicé

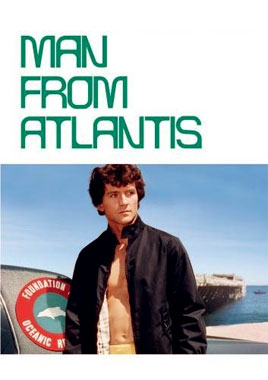

Man From Atlantis (1977)

Diffusé aux USA à partir du 4 mars 1977 sur NBC.

Diffusé en Angleterre à partir du 24 septembre 1977 sur ITV.

Diffusé en France à partir du 29 janvier 1979 sur TF1.

Sorti en DVD américain le 26 juillet 2011 chez WARNER ARCHIVES (deux coffrets séparés : téléfilms / série, remasterisé, colorimétrie bizarre).

Sortie en coffret DVD américain le 11 septembre 2018 chez LCJ (premier coffret des téléfilms, VO sous-titrée).

De Mayo Simon (également scénariste) et Herbert F. Solow, avec Patrick Duffy, Belinda Montgomery, Dean Santoro, Art Lund, Victor Buono, Lawrence Pressman, Mark Jenkins, Allen Case, Joshua Bryant.

A la suite d'une tempête, un homme est retrouvé sur une plage de l'océan pacifique, en train d'agoniser. Elizabeth, une femme-médecin, réalise que l'homme n'a pas des poumons mais des sortes de branchies, et le sauve en le ranimant sous l'eau de l'océan. Deux semaines plus tard, l'humanoïde, qui ne parle pas, possiblement amnésique, est désormais retenu dans un hôpital militaire où une équipe dont fait partie Elizabeth, est chargé d'évaluer ses performances - faible sur terre, surhumaine sous l'eau. L'équipe lui a donné le nom de Mark Harris.

***

Saison 1 (1977)

S01E01: L'arrivée (Man from Atlantis - téléfilm 100 min, l'Homme de l'Atlantide)

S01E02: Les visiteurs de l'au-delà (Man from Atlantis II: Death Scouts - téléfilm 100 min, les éclaireurs de la Mort)

S01E03: Les flammèches (Man from Atlantis III: Killer Spores - téléfilm 100 min, les spores meurtriers)

S01E04: La disparition (Man from Atlantis IV The Disappearances - téléfilm 75 min, les disparitions)

S01E05: Le Prix de la banquise (Melt Down - Fonte // Liquéfaction)

S01E06: Le robot vivant (The Mudworm - Le vers des boues)

S01E07: L'Oiseau du fond des temps (The Hawk of Mu - L'aigle de Mu)

S01E08: Le géant (Giant, géant)

S01E09: La méduse (Man O'War)

S01E10: Les frères jumeaux (Shoot-out At Land's End, fusillade au bout du monde)

S01E11: Le monde englouti (Crystal Water, Sudden Death - Eau cristalline, mort subite)

S01E12: Mark et Juliette (The Naked Montague, le Montague nu)

S01E13: Docteur Crawford et Mister Hyde (C. W. Hyde)

S01E14: Oscar (Scavenger Hunt, chasse au trésor)

S01E15: Le petit homme qui aimait rire (Imp - Mauvais génie)

S01E16: La sirène (The Siren)

S01E17: Le Cirque de la mort (Deadly Carnival, la fête foraine mortelle)

***

- Détails

- Écrit par David Sicé

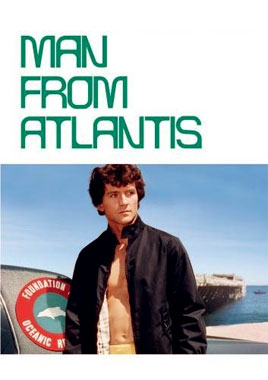

Man From Atlantis S01E01 (1977)

Ici l'article de ce blog sur la série L'homme de l'Atlantide (1977)

Diffusé aux USA le 4 mars 1977 sur NBC.

Diffusé en Angleterre le 24 septembre 1977 sur ITV.

Diffusé en France le 29 janvier 1979 sur TF1.

Sorti en DVD américain le 26 juillet 2011 chez WARNER ARCHIVES (deux coffrets séparés : téléfilms / série, remasterisé, colorimétrie bizarre : peaux orangées).

De Mayo Simon (également scénariste) et Herbert F. Solow, avec Patrick Duffy, Belinda Montgomery, Dean Santoro, Art Lund, Victor Buono, Lawrence Pressman, Mark Jenkins, Mark Jenkins, Allen Case, Joshua Bryant.

Une violente tempête a jeté sur la plage de nombreux débris et des poissons vivants qui étouffent sur le sable. Le chien d’un garçon découvre sur la même plage le corps d’un homme blessé, qui respire avec difficulté et son père le renvoie à la maison, pour appeler une ambulance. Pendant ce temps, un couple arrive à une soirée mondaine, mais la jeune femme, Elisabeth prétend détester ce genre d’évènement, préférant son travail de médecin. Pendant ce temps à l’hôpital, l’inconnu retrouvé sur la plage est en réanimation, la peau de plus en plus bleue à cause de l’asphyxie, mais l’oxygène n’y fait rien, rien ne sort de ses poumons. Si les pupilles sont correctement dilatées, ses iris ont une couleur et une apparence bizarre, et ses mains sont palmés.

L’hôpital appelle les médecins à la soirée, compte tenu de l’incohérence des symptômes du noyé : il souffre d’un manque d’eau – tout se passe comme il aurait oublié de respirer. Un militaire, Phil Rowe, qui vient d’obtenir le commandement d’un navire de recherche militaire, SeaQuest, tente de retenir Elizabeth, en vain. La radio montre des poumons dans un état de dessèchement mortel, et Elizabeth constate que l’inconnu ne transpire pas. Pour son compagnon, il est trop tard et il faut repartir à la fête, mais Elizabeth doute que les poumons de l’inconnu soient réellement des poumons. En examinant la trachée, elle exige alors d’emmener immédiatement l’inconnu avec une ambulance, devant l’équipe stupéfaite.

A bord de l’ambulance, Elizabeth demande qu’ils aillent le plus vite possible à l’océan. L’ambulance se gare le long d’une plage, et les deux hommes soutiennent l’inconnu jusqu’à l’eau. Puis Elizabeth allonge l’inconnu sur le ventre et le fait tourner comme on ferait tourner un dauphin, le suppliant de respirer, et après de longues minutes, l’homme – dont la couleur de la peau est redevenue claire – ouvre les yeux, et se retourne, contemplant Elizabeth depuis sous l’eau.

***

- Détails

- Écrit par David Sicé

The Hardy Boys (1977)

Diffusé aux USA à partir du 30 janvier 1977.

Sorti en coffret DVD américain de la saison 1 le 22 mars 2005 (sous-titres français inclus).

Sorti en coffret DVD anglais de la saison 1 le 16 juillet 2007 (pas d'information sur les sous-titres).

De Glen A. Larson (également scénariste), d'après les romans de Edward Stratemeyer ("Franklin W. Dixon"). Avec Shaun Cassidy, Parker Stevenson, Lisa Eilbacher, Ed Gilbert, Edith Atwater, Richard Kiel.

Fils d'un détective privé anciennement inspecteur de police New-Yorkais, les frères Joe et Frank Hardy sont passionnés de sciences et justiciers dans l'âme. Ils ne résistent jamais à une occasion de résoudre une énigme, et n'hésitent jamais à enfreindre les consignes paternelles voire les autorités officielles s'il faut retrouver un disparu ou mettre fin à un complot.

***

Saison 1 (1977)

The Hardy Boys S01E01: Le mystère de la maison hantée (The Mystery of the Haunted House)

The Hardy Boys S01E02: Le mystère du trou aux sorcières (The Mystery of Witches' Hollow)

The Hardy Boys S01E03: Le sol qui disparait (The Disappearing Floor)

The Hardy Boys S01E04: Le mystère de la torche vacillante (The Flickering Torch Mystery)

The Hardy Boys S01E05: Le mystère du courrier volant (The Mystery of the Flying Courier)

The Hardy Boys S01E06: Gamelle (Wipe Out)

The Hardy Boys S01E07: Le secret du Jade Kwan Yin (The Secret of the Jade Kwan Yin)

***

Saison 2 (1978)

The Hardy Boys S02E01: Les frères Hardy et Alice rencontrent Dracula, première partie (The Hardy Boys and Nancy Drew Meet Dracula: Part 1)

The Hardy Boys S02E02: Les frères Hardy et Alice rencontrent Dracula, seconde partie (The Hardy Boys and Nancy Drew Meet Dracula: Part 2)

The Hardy Boys S02E03: Le mystère de la tombe du roi Toutankhamon (The Mystery of King Tut's Tomb)

The Hardy Boys S02E04: Le mystère du spectre de Hollywood, première partie (The Mystery of the Hollywood Phantom: Part 1)

The Hardy Boys S02E05: Le mystère du spectre de Hollywood, seconde partie (The Mystery of the Hollywood Phantom: Part 2)

The Hardy Boys S02E06: Le mystère du safari africain (The Mystery of the African Safari)

The Hardy Boys S02E07: La créature qui arriva ce Dimanche (The Creatures Who Came on Sunday)

The Hardy Boys S02E08: L'étrange sort du vol 608 (The Strange Fate of Flight 608)

The Hardy Boys S02E09: Les espions d'Acapulco (Acapulco Spies)

The Hardy Boys S02E10: Le mystère du cri silencieux (The Mystery of the Silent Scream)

The Hardy Boys S02E11: Oh, dis que tu peux chanter (Oh Say Can You Sing)

The Hardy Boys S02E12: La maison sur la colline possédée (The House on Possessed Hill)

The Hardy Boys S02E13: Seul survivant (Sole Survivor)

The Hardy Boys S02E14: La poupée vaudou, première partie (Voodoo Doll: Part 1)

The Hardy Boys S02E15: La poupée vaudou, seconde partie (Voodoo Doll: Part 2)

The Hardy Boys S02E16: Le mystère de l'Avalanche Express (Mystery of the Avalanche Express)

The Hardy Boys S02E17: La glisse de la Mort (Death Surf)

The Hardy Boys S02E18: Incendiaire et vieille dentelle (Arson and Old Lace)

The Hardy Boys S02E19: Terreur sur le campus (Campus Terror)

***

Saison 3 (1978)

The Hardy Boys S03E01: Le dernier baiser de l'été, première partie (The Last Kiss of Summer: Part 1)

The Hardy Boys S03E02: Le dernier baiser de l'été, seconde partie (The Last Kiss of Summer: Part 2)

The Hardy Boys S03E03: L'attaque de la Tour (Assault on the Tower)

The Hardy Boys S03E04: A la recherche de l'Atlantide (Search for Atlantis)

The Hardy Boys S03E05: Eaux dangereuses (Dangerous Waters)

The Hardy Boys S03E06: Le dard du scorpion (Scorpion's Sting)

The Hardy Boys S03E07: Défection pour le paradis, première partie (Defection to Paradise: Part 1)

The Hardy Boys S03E08: Défection pour le paradis, seconde partie (Defection to Paradise: Part 2)

The Hardy Boys S03E09: Plan de chasse (Game Plan)

The Hardy Boys S03E10: La vie sur la ligne (Life on the Line)

***