- Détails

- Écrit par David Sicé

Slaughterhouse Five (1972)

Sorti aux USA le 15 mars 1972.

Sorti en France le 24 mai 1972.

Sorti en DVD français le 1er juin 2011.

Sorti en DVD français le 4 mars 2014.

Annoncé en blu-ray anglais le 26 juin 2017.

De George Roy Hill ; sur un scénario de Stephen Geller ; d'après le roman de 1969 de Kurt Vonnegut Jr. ; avec Michael Sacks, Perry King, Ron Leibman, Eugene Roche, Kevin Conway, Holly Near, Valerie Perrine, Sharon Gans, Friedrich von Ledebur, Sorrell Booke, Roberts Blossom, John Dehner, Gary Waynesmith, Richard Schaal.

Une femme descend précipitamment d’une voiture avec chauffeur et frappe à la porte d’une grande maison en appelant son père, sans succès. Elle fait alors le tour de la maison, suivi d’un certain Stan qui peine à la suivre, en répétant qu’ils n’auraient pas dû laisser son père seul. Elle finit par trouver une porte ouverte et entre dans la maison. Pendant ce temps, dans l’atelier, un homme – Billy Pilgrim – tape à la machine une page qu’il intitule « Lettres au rédacteur en chef du quotidien Ilium ». Il écrit qu’il a peur de ne pas avoir complètement expliqué dans ses précédents courriers, ce qui lui est arrivé. Billy est blond aux cheveux très court, et porte de grosses lunettes. Il ajoute qu’il est « décoincé du temps » et que toute sa vie il a sauté d’une époque à l’autre sans aucun contrôle de sa destination.

Comme Billy relève la tête, il se retrouve bien plus jeune dans une forêt enneigée à voir passer un tank et une troupe de soldats nazis. Il prend alors la fuite à travers la poudreuse, se protégeant du froid avec une couverture. Il sort de la forêt et traverse l’étendue neigeuse, passant devant les conifères isolés, tandis que le vent se lève et que la visibilité décroit. Soudain, quelqu’un l’attrape par le pied et le fait tomber. Et en chutant, Billy est de nouveau âgé se retrouve derrière sa machine à écrire, dans son atelier, à ajouter que par exemple, ce matin, il vient de se retrouver sur la planète Tralfamadore. Il sourit alors au souvenir d’une jeune femme qui lui sourit en lisant le magazine Life alors qu’il se trouve encore plus vieux enfoncé dans un fauteuil sous un dôme dont les baies vitrées donnent sur un paysage lunaire.

Et comme Billy ajoute qu’il était en même temps coincé derrière les lignes de feu germaniques en pleine guerre mondiale, deux soldats américains de la seconde guerre mondiale lui demande ce qu’il fiche là, alors qu’il est tombé dans la neige, à nouveau jeune. Comme Billy bredouille qu’il ne sait pas ce qu’il fait là et qu’il est américain, les soldats ne veulent pas le croire. Et quand on lui demande où est son arme, il répond qu’il n’en a pas, il est assistant chapelain. Arrive un troisième soldat, caporal en chef, qui lui demande son nom, et sans attendre la réponse, lui ordonne de prier – ce que Billy fait.

***

Ici la page du forum Philippe-ebly.fr consacrée à ce film.

***

- Détails

- Écrit par David Sicé

Silent Running (1972)

Traduction du titre original : La course silencieuse.

Titre français : Et la Terre survivra.

Sorti aux USA le 10 mars 1972.

Sorti en Angleterre le 28 septembre 1972 (version 70 mm)

Sorti en France le 3 décembre 1975.

Sorti en blu-ray anglais le 14 novembre 2011 (pas de version ni de sous-titres français, son anglais apparemment meilleur que le blu-ray américain)

Sorti en blu-ray américain le 7 avril 2015 (multi-régions, version et sous-titres français inclus, mêmes bonus excepté la version sans dialogue, image apparemment plus belle que le blu-ray anglais).

De Douglas Trumbull. Sur un scénario de Deric Washburn, Michael Cimino, Steven Bochco. Avec Bruce Dern, Cliff Potts, Ron Rifkin, Jesse Vint, Mark Persons, Steven Brown, Cheryl Sparks, Larry Whisenhunt.

Pour adultes et adolescents.

Dans un bassin au milieu d’une forêt luxuriante et remplie d’animaux, un homme se baigne, puis parle à l’un des lapins, qu’il nourrit. Seulement au-dessus d’eux, ce n’est pas le ciel, mais un dome géodésique donnant sur l’Espace interplanétaire rempli d’étoiles. L’homme travaille avec trois autres techniciens, qui passent leur temps à faire des courses de petites voitures à travers les corridors du vaisseau spatial et les domes, endommageant les végétaux, se jetant des fruits. Ce matin-là, ils continuent de tuer le temps par une partie de billards et en disant du mal du quatrième, Lowell, qui croit que les Terriens vont les rappeler pour faire renaître les forêts sur la Terre.

Quand Lowell revient dans la cabine, personne ne lui parle ou presque, et Lowell repense au discours de leur départ en mission, alors que le Président des Etats-Unis bénissaient le vaisseau et l’équipage, saluant leur courage de partir ainsi loin de la Terre en attendant qu’un moyen soit trouvé pour stopper l’épidémie qui détruisait toutes les forêts de la Terre.

Pour éviter de complètement ignorer Lowell, ses trois camarades lui proposent une partie de poker. Seulement les trois hommes sont si peu instruits qu’ils ne savent pas jouer, et Lowell gagne à tous les coups et les autres sont déçus. Alors l’un des camarades de Lowell souhaite que la transmission qu’ils attendent de la Terre arrive plus vite. Lowell est certain que le message sera qu’ils rentrent sur Terre pour reconstruire les forêts. L’un d’eux se moque de Lowell parce que ce dernier pense qu’il sera responsable du projet ; un autre déclare qu’il est plus probable que leur budget sera une fois de plus réduit. Ils vont ensuite dans le poste de pilotage où leur chef sur la Terre, Anderson annonce qu’ils ont reçu l’ordre d’abandonner et de faire sauter à la bombe nucléaire toutes les forêts, tandis que leur vaisseau sera réaffecté à une flotte commerciale. Il n’y a aucune explication et seulement les ordres à exécuter. Lowell est choqué, les trois autres ne se tiennent plus de joie.

Lowell commence par faire un tour dans la forêt, contemplant les animaux, ses cultures dont ses camarades se fichent complètement, ainsi que tout le monde sur la Terre. Tandis que ses camarades se réjouissent d’avoir une première place au feu d’artifice, Lowell tente de les convaincre : aucun ne sait que c’est de manger une nourriture naturelle comme la sienne, une nourriture qu’il a planté et fait pousser ; aucun ne semble savoir qu’avant la nature était partout. Les camarades de Lowell se mettent à rire bêtement. Lowell s’indigne alors que sur la Terre, la température soit la même partout, les gens sont les mêmes partout, pensent la même chose. On lui répond que tout le monde a un travail, mange à sa faim. Lowell s’énerve : il n’y a plus de beauté, plus personne n’a d’idéal, et les enfants ne connaîtront jamais le bonheur de tenir une feuille dans leur main parce qu’il n’y a plus aucun arbre sur la terre. On lui répond que si cela intéressait quelqu’un, le problème aurait été résolu depuis longtemps. Puis les trois techniciens se mettent en route pour poser les charges atomiques, tandis que Lowell les supplie en vain d’attendre, car leurs forêts sont irremplaçables.

***

Ici la page du forum Philippe-Ebly.fr consacrée à ce film.

***

- Détails

- Écrit par David Sicé

The Sixth Sense S01E01: I Do Not Belong To The Human World.

Traduction du titre original : Je n'appartiens pas au monde des humains.

Diffusé aux USA le 15 janvier 1972 sur ABC US.

Sorti en DVD français le 1er octobre 2014 (le master n'est pas HD, image et son correct).

De Anthony Lawrence (également scénariste), réalisé par Alf Kjellin ; d'après le téléfilm Sweet, Sweet Rachel (1971) ; avec Gary Collins, Catherine Ferrar, Belinda Montgomery, Jim McMullan, Kip Niven, Bert Freed, John Milford, Christina Crawford

Pour adultes et adolescents.

Des explosions dans la nuit. Une jeune fille – Tina Norris – court vers un soldat américain à l’uniforme déchiré – son fiancé Randy Blake, qui lui fait des signes désespérer de le retrouver. La jeune fille tombe et se réveille allongée dans son lit. Elle se lève, regarde la photo encadrée d’elle et de son frère, celui alors en uniforme impeccable, et souriant. Puis elle va à un bureau, posant le cadre de la photo en face d’elle pour rédiger une lettre à son fiancé Randy.

Tina écrit qu’elle est revenue dans la cabane où il séjournaient durant l'été pendant leurs années d'université. Elle ne peut s’empêcher de penser qu’il est encore en vie – et au moment même où elle déclare espérer que d’une certaine manière, ses pensées parviendront jusqu’à Randy, les gestes de Tina se ralentissent, et la main gauche de la jeune fille attrape un autre stylo, alors que sa main droite tient encore le premier stylo qui lui sert à rédiger sa lettre. Le stylo de la main gauche de Tina se met alors à tracer des caractères chinois sur la feuille d’à côté tandis que Tina regarde fixement devant elle. La voix de Randy résonne alors dans la pièce : il supplie plusieurs fois Tina de l’aider.

Et soudain, Randy apparait devant la jeune fille, misérable, debout sur un tabouret au milieu de la pièce, une corde pour le pendre à son cou. Le tabouret bascule et Tina étouffe un cri, lâche les stylos et se détourne. Quand elle ose regarder à nouveau devant elle, la pièce est vide, mais le tabouret est bien renversé.

Un campus universitaire en ville sous un ciel radieux. Le professeur Michael Rhodes est un expert majeur dans la recherche sur les phénomènes de perception extrasensoriel, rattaché au département de parapsychologie dont la plaque du hall d’entrée cite l’Ancien Testament : « Vos fils et vos filles prophétiseront, vos parents rêveront des rêves, vos jeunes hommes verront des visions – Joel, chapitre 2, verset 28. » Dans un bureau jouxtant une salle remplie d’ordinateurs, une blonde étudiante devine à tous les coups les formes géométriques sur des cartes de Zener qu’une autre tire – étoile, carré, cercle. Un étudiant prend sa place et réalise la même performance – aucun échec. Un autre étudiant devine également à tous les coups le score de deux dés à six faces avant que ceux-ci n’aient été lancés par une machine.

Ce jour-là, le professeur Rhodes reçoit Tina Norris dans son bureau. La jeune fille est accompagnée de son nouveau fiancé, Peter Martin. Après avoir examiné la lettre de Tina et la feuille aux caractères chinois, Rhodes assure à la jeune fille que de tels phénomènes sont courant, et que son université conserve des milliers de documents informatiques sur la perception extra-sensorielle. Rhodes avoue lui-même être capable de percevoir ces images mentale, d’une précision telle que l’on ne peut parler de coïncidence. Peter Martin, le nouveau fiancé de Tina, proteste : même si la perception extra-sensorielle est à la mode, cela ne veut pas dire que Tina a ce qui semble être pour lui une sorte de maladie mentale. Tina lui répond alors que la perception extra-sensorielle doit être l’explication : elle a écrit ces deux lettres différentes à deux mains.

Nancy Murphy, la secrétaire de Rhodes fait alors remarquer qu’il pourrait s’agir d’écriture automatique, et le compagnon de Tina demande ce qu’est l’écriture automatique. Rhodes explique que certaines personnes peuvent écrire les messages mentaux qu’ils reçoivent éveillé comme à divers stades de la transe. Et Rhodes de citer des auteurs célèbres prétendent avoir écrit automatiquement leurs œuvres : Victor Hugo, Coleridge, Harriet Beecher-Stowe. Alors Tina demande d’où pourrait prévenir ces messages, Rhodes répond qu’il y a toujours un doute : l’écriture automatique peut être dictée par l’inconscient de la personne qui écrit, comme elle peut être dictée par l’esprit d’une autre personne. Pete déclare alors que tout cela n’a aucun sens. Tina lui répond qu’elle ne sait pas écrire chinois, mais Pete réplique que Randy et Betty, la sœur de Randy, que Tina aura fréquenté connaissaient l’écriture chinoise, et que Tina aurait pu inconsciemment reproduire cette écriture après les avoir vu faire.

Le professeur Rhodes demande alors si Tina possède encore des exemples de l’écriture de Randy, mais Tina répond qu’elle ne dispose que d’exemples en anglais. Puis Rhodes demande à Tina si elle est convaincue d’avoir vu Randy Blake lui apparaître, et Tina répond qu’elle est absolument certaine d’avoir vu Randy, qu’il soit mort ou vivant. Alors le fiancé de Tina, Peter, insiste : Randy est mort. Rhodes lui demande alors s’il en est certain, et Pete répond qu’il était lui-même sur le front au Vietnam quand il a vu Randy être frappé d’une balle en pleine tête, fauché par une mitrailleuse. Pete lui-même a été touché une seconde après. Quand il s’est réveillé, Peter était à l’hôpital en territoire ami, et qu’ils n’avaient même pas pu retrouver Randy, car ils n’avaient pas pu revenir dans la zone des combats. Alors Tina répond que Randy pourrait donc être encore en vie. Peter est furieux : il faut qu’elle oublie ce mensonge – ces histoires de perception extra-sensorielles ne sont qu’une manière de se raccrocher à des chimères.

Rhodes admet qu’on ne peut pas admettre un fait sur la seule base de ses émotions : l’esprit peut jouer des tours et quand on veut vraiment voir quelque chose, on finit par le voir. Tina en déduit que Rhodes n’essaiera même pas de l’aider, mais Rhodes dément : il va enquêter, et sur la base de faits scientifiques, ils parviendront peut-être à prouver le phénomène parapsychique. Et la première étape de l'enquête consiste pour Rhodes et Tina d'aller trouver Betty, la sœur de Randy, qui joue sur scène le rôle de la sorcière fantomatique dans le conte chinois de Yamamba. Alors que Betty, en costume et maquillée, sort de la scène, clairement hostile vis à vis de Tina, Rhodes lui demande de traduire les caractères chinois tracés par Tina.

***

Ici la page du forum Philippe-Ebly.fr consacrée à cet épisode.

***

- Détails

- Écrit par David Sicé

Voici la liste des articles de ce blog consacrés aux films de Science-fiction, Fantasy, Fantastique et Aventure annoncé pour l'année 1971. Cette liste sera mise à jour au fur et à mesure de la rédaction des articles.

Ici le calendrier cinéma pour 1972.

Ici le calendrier cinéma pour 1970.

***

Annoncés pour décembre 1971

En France

Les diamants sont éternels 1971*** (20 décembre 1971, Diamonds Are Forever)

Aux USA

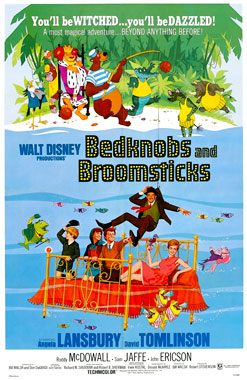

L'apprentie sorcière 1971*** (13 décembre, Bedknobs and Broomsticks)

Les diamants sont éternels 1971*** (17 décembre 1971, Diamonds Are Forever)

Orange mécanique 1971*** (19 décembre, A Clockwork Orange)

En Angleterre

Les diamants sont éternels 1971*** (30 décembre 1971, Diamonds Are Forever)

Au Canada

Orange mécanique 1971*** (19 décembre, A Clockwork Orange)

***

Annoncés pour novembre 1971

En France

THX 1138 - 1971* (3 novembre)

Le survivant 1971** (24 novembre, The Omega Man)

Aux USA

En Angleterre

***

Annoncés pour octobre 1971

En France

L'apprentie sorcière 1971*** (27 octobre, Bedknobs and Broomsticks)

Aux USA

En Angleterre

L'apprentie sorcière 1971*** (8 octobre, Bedknobs and Broomsticks)

***

Annoncés pour septembre 1971

En France

Charlie et la chocolaterie 1971** (15 septembre, Willy Wonka & the Chocolate Factory)

Aux USA

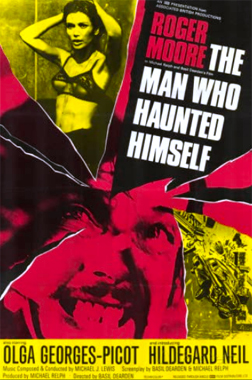

The Man Who Haunted Himself 1971** (2 septembre, La seconde mort de Harry Pelham)

En Angleterre

***

Annoncés pour août 1971

En France

Aux USA

Le survivant 1971** (1er août, The Omega Man)

En Angleterre

***

Annoncés pour juillet 1971

En France :

Aux USA :

En Angleterre

Le mystère Andromède 1971**** (1er juillet, The Andromeda Strain)

Au Japon :

***

Annoncés pour juin 1971

En France

Aux USA

Charlie et la chocolaterie 1971** (30 juin, Willy Wonka & the Chocolate Factory)

En Angleterre

Charlie et la chocolaterie 1971** (12 août, Willy Wonka & the Chocolate Factory)

Au Japon

***

Annoncés pour mai 1971

En France

Aux USA

L'abominable Dr. Phibes (18 mai, The Abominable Dr. Phibes)

En Angleterre

***

Annoncés pour avril 1971

En France

Aux USA

Au Japon

***

Annoncés pour mars 1971

En France :

Aux USA :

THX 1138 (11 mars)

Le mystère Andromède 1971**** (12 mars, The Andromeda Strain)

***

Annoncés pour février 1971

En France

Aux USA

En Angleterre

Le survivant 1971** (13 février, The Omega Man)

En Allemagne

***

Annoncés pour janvier 1971

En France

Aux USA

City Beneath The Sea (25 janvier)

***