- Détails

- Écrit par David Sicé

Voici la liste des articles de ce blog consacrés aux films de Science-fiction, Fantasy, Fantastique et Aventure annoncé pour l'année 1983. Cette liste sera mise à jour au fur et à mesure de la rédaction des articles.

Ici le calendrier cinéma pour 1984.

Ici le calendrier cinéma pour 1982.

***

Décembre 1983

En France

Aux USA

Deathstalker (2 septembre)

La forteresse noire (16 décembre, The Keep)

En Angleterre

***

Novembre 1983

En France

Le dernier testament (4 novembre)

En Angleterre

Aux USA

Amityville 3 3D (18 novembre)

***

Octobre 1983

En France

Les trois couronnes du matelot (5 octobre 1983)

Le retour du jedi (19 octobre, Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi)

Aux USA

Dead Zone (21 octobre 1983, The Dead Zone)

L'étoffe des héros (21 octobre, The Right Stuff)

***

Septembre 1983

En France

En Angleterre

La quatrième dimension, le film (1er septembre, Twilight Zone: The Movie)

***

Août 1983

En France

Superman III (10 août)

Yor, le chasseur du futur (24 août, Yor, the Hunter from the Future, Il mondo di Yor)

Aux USA

Metalstorm, la tempête d'acier (19 août, Metalstorm: The Destruction of Jared-Syn)

Yor, le chasseur du futur (19 août, Yor, the Hunter from the Future, Il mondo di Yor)

Tygra, la Glace et le Feu (animé, 26 août 1983, Fire And Ice)

En Angleterre

***

Juillet 1983

En France

Les prédateurs (13 juillet, The Hunger)

Aux USA

En Angleterre

Superman III (19 juillet)

***

Annoncés pour juin 1983

En France

Testament (13 juin)

Creepshow 1982 (22 juin)

Aux USA

L'homme aux deux cerveaux 1983 (3 juin, The Man With Two Brains)

Superman III (17 juin)

La quatrième dimension, le film (24 juin, Twilight Zone: The Movie)

En Angleterre

Le retour du jedi (2 juin, Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi)

House Of The Long Shadows (17 juin)

***

Annoncés pour mai 1983

En France

Zombie 1978 (11 mai, Dawn of the Dead)

Aux USA

Le guerrier de l'espace (20 mai, Spacehunter: Adventures in the Forbidden Zone)

Le retour du Jedi (25 mai 1983, Star Wars 6)

***

Avril 1983

En France

Le dernier combat (6 avril)

Dar l'invincible (27 avril, The Beastmaster)

Les prédateurs (29 avril, The Hunger)

Aux USA

The Deadly Spaw (22 avril)

***

Mars 1983

En France

***

Février 1983

En France

Le camion de la mort 1981 (9 février, Warlords of the 21st Century)

L'emprise 1982 (23 février, The Entity)

Aux USA

L'emprise 1982 (4 février, The Entity)

***

Janvier 1983

En France

Amityville 2: Le possédé (5 janvier, Amityville II : The possession)

Amityville 3, 3D (19 janvier)

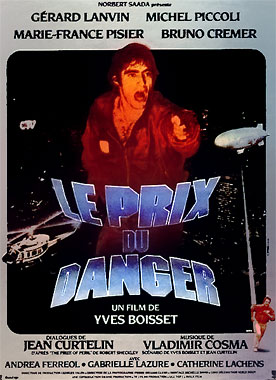

Le prix du danger (26 janvier, The Price Of Peril)

***

- Détails

- Écrit par David Sicé

Christine (1983)

Sorti aux USA le 9 décembre 1983.

Sorti en France le 25 janvier 1984.

Sorti en Angleterre le 2 mars 1984.

Sorti en blu-ray américain le 12 mars 2013 chez TWILIGHT TIME (épuisé, région A).

Sorti en blu-ray allemand le 2 octobre 2014 (multi-régions, version et sous-titres français inclus).

Sorti en blu-ray anglais le 2 octobre 2014.

De John Carpenter, sur un scénario de Bill Phillips, d'après le roman de Stephen King ; avec Keith Gordon, John Stockwell, Alexandra Paul, Robert Prosky, Harry Dean Stanton, Christine Belford, Roberts Blossom, William Ostrander, David Spielberg, Malcolm Danare, Steven Tash, Stuart Charno, Kelly Preston, Robert Darnell.

Pour adultes et adolescents.

Détroit 1957. Une ligne de montage d’une usine automobile sur laquelle avancent des dizaines de voitures du même modèle. Toutes sont blanches à l’exception d’une seule, rouge camion de pompier. Les voitures sont à l’arrêt quand un ouvrier ouvre le capot, puis, une main agrippant le rebord du coffre du moteur, regarde sous la voiture. Le capot lui retombe sur la main, et l’ouvrier hurle.

Alors qu’on emmène l’ouvrier blessé, un contrôleur s’installe dans la voiture un cigare à la bouche, et allume la radio. Il fait tomber les cendres de son cigare dégringolent sur les sièges encore sous plastique. L’heure de la pause sonne et la chaîne de montage est désertée. Alors on n’entend plus que le rock’n roll qui passe sur la radio de la voiture rouge. Cela, ainsi que les phares allumés attirent l’attention d’un autre contrôleur, qui ouvre la portière, et découvre le cadavre de son collègue. Le contrôleur klaxonne pour appeler de l’aide.

12 septembre 1978. Rockbridge, Californie. Dennis vient chercher son ami Arnie Cunningham avec sa voiture bleue, la radio à fond. C’est la mère d’Arnie qui sort et excuse son fils, en retard car il change de chemise. Elle reproche à Dennis de faire de la pollution sonore. Arnie arrive, un sac poubelle à la main. Le sac craque et les ordures se répandent sur le sol, et sa mère lui dit de tout laisser. Arnie monte dans la voiture de Dennis, qui fait demi-tour dans un crissement de pneu et repart en trombe, tandis que la mère de Arnie lui crie de rouler plus lentement. Dans la voiture, Dennis demande pourquoi la mère de Arnie semblait en colère : Arnie explique que ses parents ne voulaient pas qu’il s’inscrive en Mécanique, et lors de la partie de scrabble de la veille, il avait proposé un mot sexuel. Alors Dennis lui rappelle qu’ils sont en dernière année de lycée et qu’il est temps qu’on lui trouve une copine. Ils passent alors en revue les plus faciles du lycée, mais aucune ne semble trouver grâce aux yeux de Arnie, qui manque terriblement de confiance en lui.

Dennis, au contraire, n’en manque pas : il reprend la saison comme champion de l’équipe de football et une certaine Rosanne vient spontanément l’aborder. Mais c’est une nouvelle qui attire définitivement l’attention de Dennis – et lui sourit dans le couloir du lycée. De son côté, Arnie n’arrive pas à ouvrir son casier, ce que Dennis arrive à faire dans l’instant en donnant un coup de poing. A la pause de midi, Dennis va chercher Arnie à l’atelier de mécanique, et découvre que un certain, « Buddy » Repperton et sa bande ont pris le casse-croute d’Arnie et le défie de le récupérer. Puis Buddy sort un couteau. Pris en traître, Dennis est jeté à terre. Arnie dérape sur son casse-croute répandu, et l’un des voyous marche volontairement sur les lunettes d’Arnie. C’est le professeur, M. Casey qui les relèvent. Malgré les tentatives de Buddy pour les intimider, Dennis et Arnie signalent que Buddy a un couteau – un cran d’arrêt. Menaçant d’appeler la police, M. Casey fait sortir le couteau et Buddy le jette par terre. Puis comme M. Casey l’envoie au bureau du Principal, Buddy promet de coincer Arnie, lui promettant qu’Arnie souhaitera après cela de ne jamais avoir été né.

Sur le chemin du retour de l’école, Dennis et Arnie discute de la journée : Buddy Repperton a été exclus, mais son second, Moochie, est resté. Arnie demande soudain à Dennis d’arrêter la voiture et de reculer : il veut vérifier quelque chose. Comme Dennis obéit, apparaît, garé dans la cour d’une ferme apparemment à l’abandon, la voiture rouge de la chaîne de montage, toute bosselée et poussiéreuse, près de 93475 miles au compteur, probablement 193475 selon Dennis. Un vieil homme, George LeBay, apparait et lui propose d’essayer la voiture, laquelle contre toute attente, démarre. Selon LeBay, le nom de la voiture est Christine.

***

Donnez votre avis sur ce film en nous rejoignant sur le forum Philippe-Ebly.fr

***

- Détails

- Écrit par David Sicé

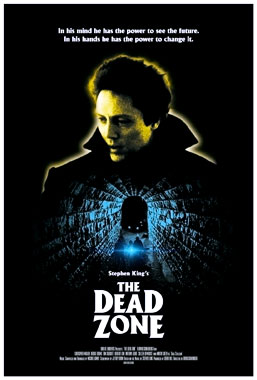

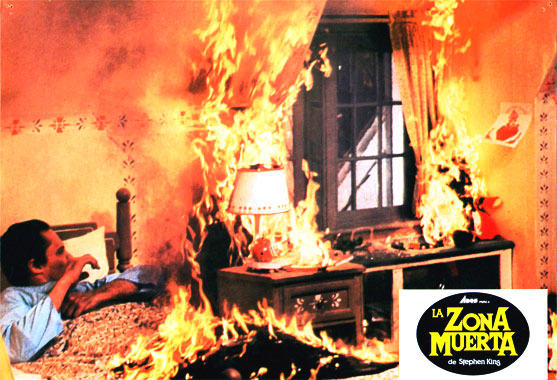

The Dead Zone (1983)

Sorti aux USA le 21 octobre 1983.

Sorti en Angleterre le 13 janvier 1984.

Sorti en France le 7 mars 1984.

Sorti en blu-ray italien le 4 novembre 2014 (région B, anglais DD 5.1)

De David Cronenberg ; sur un scénario de Jeffrey Boam ; d'après le roman de Stephen King ; avec Christopher Walken, Brooke Adams, Tom Skerritt, Herbert Lom, Anthony Zerbe, Colleen Dewhurst, Martin Sheen, Nicholas Campbell, Sean Sullivan, Jackie Burroughs, Géza Kovács, Roberta Weiss, Simon Craig, Peter Dvorsky, Julie-Ann Heathwood, Barry Flatman.

Pour adultes et adolescents.

L’école publique de Summit View. Johnny Smith achève la lecture du poème du Corbeau d’Edgar Allan Poe à ses jeunes élèves qui s’ennuient ferme : « Et le corbeau, qui jamais ne s’envole – reste juché, reste juché ; sur le buste pâle de Pallas – au-dessus de la porte de ma chambre ; et ses yeux ont la semblance – de ceux d’un démon rêvant ; et la lampe su’ lui projette de ses rayons – son ombre sur le sol ; et mon âme piégée par cette ombre – couchée qui flotte sur le sol ; ne pourra s’en échapper – jamais ! »

Très satisfait de sa déclamation et de son par-cœur des derniers vers, Smith donne le signal de la fin du cours. Et comme tous les élèves se hâtent de ramasser leurs affaires, enfiler leurs manteaux et quitter la classe, Smith annonce qu’ils auront à lire La légende du Cavalier Sans Tête, et qu’ils aimeront car c’est à propos d’un professeur d’école poursuivi par un démon décapité. Personne ne lui répond ni ne le salue. Mais cela ne semble pas entamer la bonne humeur de Smith, qui retrouve dans les couloirs à l’étage sa chère et tendre, Sarah, une autre professeur.

Comme ils manquent de s’embrasser, Sarah demande à son bien-aimée si les professeurs pourraient être renvoyés pour s’être embrassés dans les couloirs. Johnny Smith répond qu’ils se font virer, alors Sarah remercie Dieu ce jour-là est un vendredi. Johnny répond que Sarah parle comme un de ses élèves et qu’elle devrait porter ses livres – mais c’est lui qui prend les livres de Sarah pour les porter. Johnny déclare alors à Sarah qu’il espère qu’elle n’a rien de prévu pour l’après-midi – car il a une surprise pour elle.

Ils se retrouvent sur les montagnes russes d’un parc d’attraction. Mais comme ils s’amusent beaucoup, Johnny est soudain pris d’un vertige et retire ses lunettes. Sarah ne se doute de rien. Johnny porte une main à sa tempe, et comme ils arrivent à la fin du parcours, Sarah réalise soudain le malaise de son fiancée, et lui demande s’il va bien, qu’est-ce qui ne va pas. Johnny murmure qu’il ne le sait pas et remet ses lunettes. Ils sortent du wagonnet.

La nuit est tombée et Johnny raccompagne en coccinelle Sarah chez elle. C’est une nuit d’orage et le tonnerre gronde. Sarah veut que Johnny reste, mais celui-ci ne préfère pas. Sarah s’inquiète, Johnny la rassure, ils s’embrassent. Il se met à pleuvoir et Sarah propose à nouveau à Johnny de rester, mais Johnny ne veut pas : il affirme que certaines choses valent la peine d’être attendues. Alors qu’il part, Sarah le rattrape pour l’embrasser sous la pluie – elle est si folle de lui. Et Johnny rappelle qu’il va l’épouser, ce à quoi Sarah répond qu’il a intérêt.

Sarah rentre chez elle et rappelle sur le seuil de conduire prudemment, ce que Johnny promet. La visibilité est mauvaise, il pleut fort. Johnny passe un panneau de signalisation limitant la vitesse à 40 miles par heure. En face de lui arrive un camion illuminé dont le chauffeur s’endort. Le camion dérape et perd sa remorque, un container de lait, qui se met en travers de la route. Johnny tente d’éviter la remorque mais la heurte quand même. Le chauffeur du poids-lourd s’élance, et dans la nuit, Sarah arrive à l’hôpital, aux soins intensifs : Johnny est dans le coma, et Sarah, en larmes, supplie Johnny de ne pas la quitter : ils doivent se marier, est-ce qu’il l’entend ?

La clinique Weizak, un grande maison au centre d’un grand jardin enneigé. Johnny Smith se réveille dans un lit, alors qu’un homme en blouse blanche est assis à côté de lui. L’homme se présente comme Weizak – le docteur Sam Weizak, directeur de la clinique dont Johnny est l’hôte depuis un certain temps. Johnny s’étonne du choix des mots de Weizak, et Weizak lui demande comment il se sent. Johnny répond que sa gorge lui fait mal. Weizak lui propose un peu d’eau et la lui donne à l’aide d’une paille dans un verre, lui conseillant de ne pas boire si vite.

Puis Weizak commence à expliquer à Johnny qu’il a été victime d’un terrible accident routier. Johnny demande s’il va bien. Weizak répond que Johnny était blessé grièvement. Johnny lève une main, puis l’autre et Weizak demande ce qu’il y a. Puis il porte une main à sa tempe, palpe son visage – et s’étonne de ne trouver aucune trace de points de suture. Johnny demande une explication. Weizar ne répond pas, et annonce que les parents de Johnny attendent juste derrière la porte de la chambre – et qu’il va les faire entrer, si cela ne dérange pas Johnny. Johnny accepte.

Les parents de Johnny entrent et Johnny les salue. Selon sa mère, c’est un miracle. Johnny approuve : il a eu de la chance, il n’a pas une égratignure. Sa mère répond que c’est le Seigneur qui a délivré Johnny de sa transe. Weizak intervient, rappelant à la mère de Johnny une discussion qu’ils ont eu auparavant. Johnny demande alors à Weizak de quoi sa mère parle. Weizak déclare alors à Johnny qu’il a été dans le coma – pas une transe. Johnny demande depuis combien de temps. Le père de Johnny répond que tout ce qui compte, c’est que Johnny soit de retour parmi eux, mais Johnny insiste : depuis combien de temps ? Cinq ans, révèle la mère de Johnny. Johnny demande alors ce qu’est devenue Sarah. La mère de Johnny demande à son fils d’oublier Sarah, parce qu’elle lui a tourné le dos et qu’elle s’est marié à un autre homme. Johnny est horrifié et se détourne pour pleurer.

Plus tard, comme une infirmière vient apporter du linge, elle s’étonne de voir Johnny, qui a l’air profondément endormi, transpirer. Elle vient éponger son front. Alors Johnny s’empare de la main de la jeune femme et se redresse – puis regarde de l’autre côté de la chambre – qui est devenue une chambre d’enfant que les flammes ravagent – et dans un coin, une petite fille, Emmy – qui hurle. Il se retourne vers l’infirmière et répète le prénom ; l’infirmière lui dit que c’est le prénom de sa fille, et Johnny répond que la fille de l’infirmière est en train de hurler – la maison brûle, sa fille est dans la maison, il n’est pas trop tard.

***

Donnez votre avis sur ce film en nous rejoignant sur le forum Philippe-Ebly.fr

***

- Détails

- Écrit par David Sicé

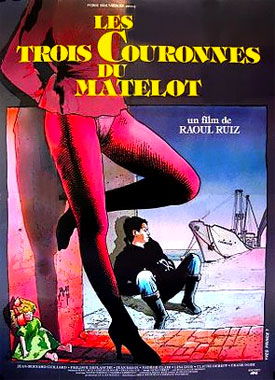

Les trois couronnes du matelot (1983)

Sorti en France le 5 octobre 1983.

Diffusé en France le 31 juillet 1985 sur ANTENNE 2 FR.

De Raoul Ruiz ; avec Jean-Bernard Guillard, Philippe Deplanche, Nadège Clair, Lisa Lyon, Jean Badin, Pauline Brunet.

Pour adultes.

Dans un bar, un homme a commencé à écrire sur un cahier : Il ne convient pas d’importuner le lecteur par le détail de nos aventures dans ces mers. Qu’il suffise de lui dire qu’avant notre arrivée aux Indes Orientales, nous fûmes chassés par une violente tempête. Nous pûmes constater que nous nous trouvions au centre…

La nuit du 25 juillet 1958, il a été forcé de tuer l’antiquaire Latislav Lucazievitch, son protecteur lorsqu’il était enfant, son maître dans l’art de polir les diamants, son tuteur à l’école de théologie de Varsovie. Rien, presque rien, c’est ce que lui rapporta ce crime, si ce n’est l’anneau – que l’antiquaire essaya plusieurs fois, sans succès, de m’offrir ; quelques centaines de Marks allemands ; une collection de monnaies antiques sans aucune valeur ; et une longue lettre d’adieu où il lui conseillait de quitter le pays le plus tôt possible. Ce conseil fut le dernier, peut-être parmi tant d’autres qu’il lui donnât de son vivant, et qu’il fut obligé de suivre à regrets.

L’étudiant Taddeus Krasinski, qui préférait se nommer à la troisième personne, sortit avec une idée fixe, celle de prendre le premier train pour Varsovie. En ce temps-là, le seul fait de s’exposer dans la rue après minuit dénonçait expressément un comportement suicidaire. Pendant quelques heures il erra sans but ; on entendait des bruits lointains d’escarmouches. À ce moment il crut même entendre le bruit d’une balle qui lui frôla la tête ; il pensa avec nostalgie que la balle perdue lui était prédestinée… Mais cette fois-ci encore, le Destin s’était arrangé pour changer le cours des évènements, en lui faisant cadeau de ces quelques millimètres qui le séparaient irrémédiablement d’une mort réparatrice.

C’est alors qu’il vit le matelot. Il demanda ce que ce dernier cherchait à une heure pareille, et le matelot répondit qu’il le cherchait, lui. Il lui demanda ce qu’il faisait, s’il avait un sauf-conduit, et le matelot lui demanda s’il en avait un, lui. Il répondit que non, mais que son cas était forcément différent. Le matelot déclara avoir besoin d’argent, très peu. Il répondit qu’il le savait, qu’il avait beaucoup d’argent, et sortit des billets qu’il agita. Le matelot déclara que c’était trop, mais il répondit que c’était des Marks d’avant-guerre et que cet argent était sans valeur.

Le matelot répondit que lui aussi avait de l’argent, et proposa de l’inviter. Il demanda où. Le matelot répondit là ou ailleurs – les matelots connaissent beaucoup de lieux… Mais il s’excuse, veut partir car il y a le couvre-feu et il n’a pas de sauf-conduit. Le matelot répond que les matelots connaissent des lieux que seuls les matelots connaissent. Le matelot insiste : il a besoin de lui – enfin, il veut dire, lui a besoin du matelot. Il demande pourquoi il aurait besoin d’aider un matelot qui a trop bu. Le matelot répond en lui demandant pourquoi il aiderait un étudiant qui a fait une bêtise – pourquoi lui, plutôt qu’un autre. Pourquoi l’aiderait-il à s’évader le soir même. Il demande alors pourquoi un étudiant en difficulté devrait-il avoir confiance en un inconnu qui prétend s’ériger en protecteur. Le matelot faisant allusion au fait que l’étudiant est recherché à ce moment-même, l’étudiant se déclare intéressé de le connaître…

Ils se rendent alors dans une salle de bal aux voutes illuminées sous lesquelles valsent les couples se reflétant à l’infini dans les miroirs qui couvrent les murs. Ils s’assoient. Le matelot répète qu’il a besoin d’argent ; l’étudiant répète qu’il n’a que des marks. Le matelot répond qu’il a besoin de trois couronnes danoises – avant le lever du soleil : est-ce que l’étudiant a trois couronnes danoises ? Le matelot rappelle que l’étudiant doit partir avant le matin ; dans le bateau du matelot, il y a une place – la sienne. La place vaut trois couronnes danoises.

Comme le matelot frappe du plat de la main sur la petite table voisine, l’étudiant finit par avouer : il est probable qu’il puisse trouver les trois couronnes. Alors le matelot demande à l’étudiant s’il croit en l’au-delà. L’étudiant demande s’il parle d’une autre vie. Le matelot montre un point sur la petite table et lui demande d’approcher. Comme l’étudiant se penche, le matelot le saisit par le col, lui plaque le nez contre la table, et se lève, pointant de l’index la voûte illuminée du plafond, et répétant qu’il parle de cela, tout cela, tandis que l’étudiant exige d’être relâché.

Le matelot vide sa bouteille et se rassoit. L’étudiant, qui a repris sa place et regarde droit devant lui, finit par répondre qu’il ne croit pas en l’au-delà et qu’il est athée. Le matelot ricane, puis il est pris d’une quinte de toux. Il reprend : son histoire devrait intéresser l’étudiant ; c’est une histoire qui concerne l’au-delà, et serait faite pour l’étudiant, et que ce dernier sera forcé d’écouter… c’est le prix de sa place dans le bateau ; ce n’est pas cher – c’est le prix, plus…

Le matelot s’interrompt, jure plusieurs fois, car il a oublié la suite, puis se rappelle : plus trois couronnes danoises. L’étudiant baille. Il préfère parler de lui à la première personne dans les moments d’ennui, se résigna à écouter une histoire de plus, l’une de ces innombrables histoires qui naguère le passionnait quand il errait de bar en bar à la recherche d’un bateau pour s’embarquer et partir loin.

C’est une histoire qui a commencé à Valparaiso, il y a quelques années, quand le matelot errait sans un sou cherchant une place pour s’embarquer, alors que des centaines de jeunes gens comme lui erraient dans les ports, cherchant n’importe quelle place pour pouvoir s’embarquer. Chaque jour il allait sur le port parcourant les agences maritimes ; mais il y avait de longues listes d’attente qui ne laissaient pas d’espoir de travail avant plusieurs mois, voire plusieurs années…

Et en dépit de cela, chaque jour ils revenaient chercher du travail ; ils attendaient toute une longue journée, sans rien faire… Oui, le matelot s’en rappelle comme si c’était la veille : il y avait un homme qui ne pouvait pas s’empêcher de mentir tout le temps ; rien de ce qu’il disait n’était vrai ; rien de ce qu’il n’avait l’apparence d’être ne correspondait à la réalité.

***

Donnez votre avis sur ce film en nous rejoignant sur le forum Philippe-Ebly.fr

***