Voyage au centre de la Terre, le film de 1959

- Détails

- Écrit par David Sicé

- Catégorie : Blog

- Affichages : 5556

Ici la page Amazon.fr du DVD français de 2003 ce film.

Journey To The Center Of The Earth (1959)

Sorti aux USA le 16 décembre 1959.

Sorti en France le 11 mai 1960.

Sorti en DVD français le 1er avril 2003.

Sorti en DVD français le 16 février 2005.

Sorti en blu-ray américain limité Twilight Time 8 mai 2012 (master DVD, mauvais format de l'image)

Sorti en blu-ray américain limité Twilight Time 10 mars 2015 (remaster)

Sorti en blu-ray anglais Eureka 18 septembre 2017 (bon format, image excellente, son bon)

Sorti en blu-ray américain le 8 mai 2013 (édition limitée, région A, anglais seulement, master du DVD).

Sortie en blu-ray anglais le 18 septembre 2013 (multirégions, anglais seulement, possiblement identique au blu-ray américain).

Sorti en blu-ray américain le 10 mars 2015 (édition limitée, région A, anglais seulement, apparemment remasterisé).

Sorti en blu-ray anglais le 18 septembre 2017 (Eureka classics, région B, anglais seulement, remastérisé, image et son excellents).

Ici l'article de ce blog sur le blu-ray américain de 2013 (région A édition limité Twilight Time).

Ici l'article de ce blog sur le blu-ray anglais de 2017 (master 4K région B anglais seulement)

Sortie annoncée en blu-ray américain le 10 mars 2015 (édition limitée, région A, anglais seulement, apparemment remasterisé).

De Henry Levin. Avec James Mason, Pat Boone, Arlene Dahl, Diane Baker, Thayer David, Peter Ronson. D'après le roman de Jules Verne.

Le professeur Lindenbruck de l'université d'Edinburgh (James Mason), récemment fait chevalier par la Reine, reçoit en cadeau de ses étudiants un magnifique encrier à cornes de bélier, avec en prime une roche volcanique étonnamment lourde, achetée par le jeune Alec McEwan (Pat Boone) avec ce qui restait de l'argent réuni. Invité par le professeur à dîner, Alec se trouve bien ennuyé car il est trop pauvre pour avoir un costume de soirée en bonne état. C'est la même hésitation qui le retient de courtiser la fille du professeur, la jolie Jenny (Diane Baker). Cependant, son camarade de chambrée lui vole ses vêtements et lui prête son costume. C'est cependant en vain qu'Alec et Jenny attendent Lindenbruck : celui-ci en effet est rester à l'université à expérimenter sur la roche volcanique, bien décidé à découvrir son secret...

La Quatrième dimension S01E11: Individus non identifiés (1959)

- Détails

- Écrit par David Sicé

- Catégorie : Blog

- Affichages : 2801

Ici la page Amazon.fr du blu-ray français de la saison 1 de la Quatrième dimension (1959)

The Twilight Zone S01E11: And When The Sky Was Opened (1959)

Traduction du titre original: Et quand le ciel était ouvert.

Autre titre français : Les trois fantômes.

Épisode précédent <> Épisode suivant.

Ici l'article de ce blog sur la série La quatrième dimension (1959)

Diffusé aux USA le 11 décembre 1959 sur CBS US.

Diffusé en France le 14 août 1965 sur ORTF 1 FR.

Sortie en blu-ray américain de la saison 1 le 14 septembre 2010 (région A seulement).

Sorti en blu-ray français de la saison 1 le 25 octobre 2011 (région B seulement, plus compressé que l'américain, bonus manquants).

De Rod Sterling (également scénariste), d'après une nouvelle de Richard Matheson ; réalisé par Douglas Heyes ; avec Rod Taylor, Jim Hutton, Charles Aidman, Maxine Cooper.

Pour adultes et adolescents.

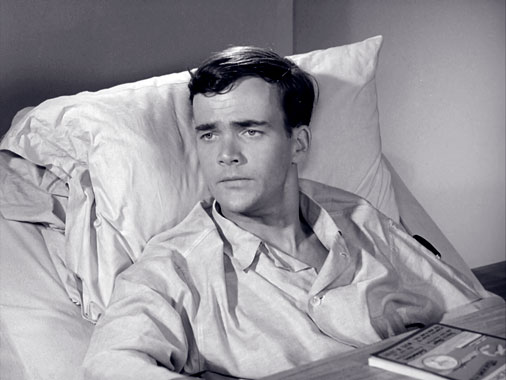

Son nom est le X-20. Un avion intercepteur expérimental qui vient de s’écraser dans le désert du Mohave après un vol de 31 heures de 900 miles dans l’Espace. Donnée incidente : l’avion et l’équipage qui le pilotait a disparu des radars pendant 24 heures.

Une infirmière salue l’un des trois pilotes, le colonel Clegg Forbes, qui vient rendre visite au major William Gart, immobilisé dans la chambre 15 de l’hôpital. Le major Gart s’impatiente et se déclare prêt à s’enfuir de l’hôpital si on lui met encore un thermomètre. Gart trouve Forbes particulièrement nerveux, mais avant de répondre aux questions du major, il veut en poser lui-même : il veut savoir quand est-ce qu’il a quitté l’hôpital. Il le sait, hier à 9h30 du matin. Ce qu’il veut savoir c’est avec qui il a quitté l’hôpital. Gart répond que Forbes était seul. Alors Forbes lui montre le journal et insiste pour lui faire lire le gros titre : deux astronautes sont de retour après s’être écrasés dans le désert. Alors Forbes demande qui est sur la photo – Forbes et Gart.

Forbes insiste : c’est bien tout ce dont Gart se souvient. Ils ont décollé, quatre heures plus tard, ils perdent conscience, et 24 heures plus tard, ils s’écrasent dans le désert sans savoir ce qui a bien pu leur arriver. Gart confirme. Alors Forbes lui avoue : ils étaient trois bord de l’avion – Forbes, Gart et le colonel Ed Harrington, et Forbes connaissait Harrington depuis 15 ans, et Gart le connaissait depuis 5 ans. Hier, il y avait trois lit dans la chambre.

Mais Gart ne connait personne du nom de Ed Harrington, et affirme qu’ils étaient seulement deux à bord de l’avion, et il n’y a jamais eu que deux lits dans la chambre d’hôpital, celui de Forbes et celui de Gar

***

***

Donnez votre avis sur cet épisode en nous rejoignant sur le forum Philippe-Ebly.fr

***

The Angry Red Planet, le film de 1959

- Détails

- Écrit par David Sicé

- Catégorie : Blog

- Affichages : 3412

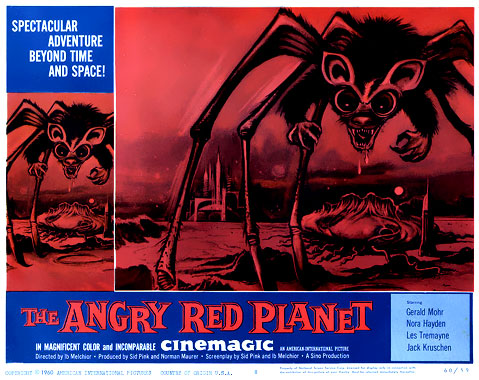

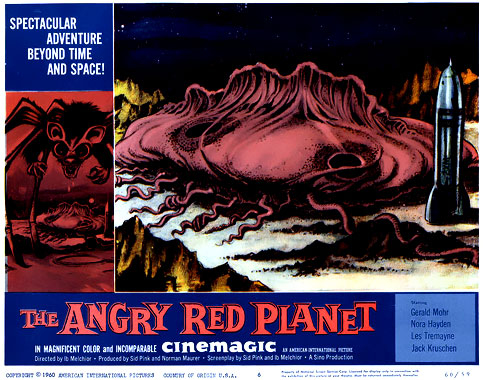

The Angry Red Planet (1959)

Traduction du titre original : La Planète Rouge-Colère.

Autres titres : Invasion of Mars ; Journey to Planet Four.

Attention, les photos promotionnelles du film ne correspondent pas à la réalité de l'image à l'écran : toutes les scènes sur Mars sont virées à l'orange et polarisée et non en couleur comme le reste du film.

Sorti aux USA le 23 novembre 1959.

Annoncé en blu-ray américain pour le 27 juin 2017.

De Ib Melchior (également scénariste) ; sur un scénario de Sidney W. Pink ; avec Gerald Mohr, Naura Hayden, Jack Kruschen, Les Tremayne, Paul Hahn, J. Edward McKinley, Tom Daly, Don Lamond.

Une photo en noir et blanc du Capitole à Washington DC. Un survol du Pentagone. Une voiture précédée d’une escorte de deux motards sirène hurlante qui s’arrête devant l’entrée du bâtiment. Des gradés et quelques civils d’âges murs prenant rapidement place autour d’une étroite table de conférence.

Le militaire – Le Major Général George Treegar – resté debout attend que tout le monde soit assis puis commence son discours : à trois heures du matin, ce matin-là, la fusée X1 d’exploration spatiale perdue depuis 61 jours vient d’être retrouvée à la dérive en orbite par l’observatoire de Mont Paramor. Toutes les tentatives de contacter par radio le vaisseau ont échoué et l’équipage est présumé mort. Le militaire rappelle que la X1 était présumée s’être écrasée sur Mars, mais que cela n’a donc pas été le cas ; il faut donc récupérer la fusée martienne et la ramener intacte sur Terre.

Un général attablé fait remarquer à George que c’est un ordre bien téméraire. George répond qu’il le sait mais que les données des instruments de bord de la fusée doivent être récupérées. Puis George demande au professeur Wiener ( ?) de leur donner une estimation de leurs chances de réussite, (là tout de suite sans calculette ni aucune données).

Sans surprise, le professeur répond que cela dépend de beaucoup de facteur, puis mentionne que le MR1 est équipé de nombreux systèmes de contrôles automatisés que l’on peut diriger à distance depuis la Terre. S’il reste suffisamment de carburant à bord, ils peuvent envoyer le vaisseau jusqu’à une base militaire de l’état du Nevada et atterrir en sécurité. Alors un autre général demande ce qui se passerait s’il y avait encore quelqu’un à bord. L’accélération de la réentrée serait alors dangereuse, voire fatale pour lui. Cela n’émeut pas George, qui ordonne qu’ils s’envolent immédiatement pour le Nevada. Les généraux se pointent donc dans le poste de contrôle de la base, ordonne un compte à rebours, et trente secondes plus tard ils entament la procédure d’enclenchement du téléguidage de la fusée, qui demande de pousser un seul bouton.

Les journaux de Wahington font le gros titre sur le retour possible de la fusée et la question de si l’équipage est encore vivant. La télévision pose à nouveau la question du carburant, comme s’il était impossible de lire la jauge alors que la base militaire peut très bien téléguider la fusée. Puis la télévision présente l’équipage disparu à travers un film d’actualité : le colonel pilote Thomas O’Bannion, la jolie zoologue doctoresse Iris « Irish » (l’irlandaise) Ryan, le barbichu professeur Théodore Gattel, concepteur de la fusée X1 et le chef-officier météo Sam Jacobs, expert en électronique et en radar.

***

Donnez votre avis sur ce film en nous rejoignant sur le forum Philippe-Ebly.fr

***

La Quatrième dimension S01E10: La nuit du Jugement (1959)

- Détails

- Écrit par David Sicé

- Catégorie : Blog

- Affichages : 3053

Ici la page Amazon.fr du blu-ray français de la saison 1 de la Quatrième dimension (1959)

The Twilight Zone S01E10: Judgement Night (1959)

Épisode précédent <> Épisode suivant.

Ici l'article de ce blog sur la série La quatrième dimension (1959)

Diffusé aux USA le 4 décembre 1959 sur CBS US.

Sortie en blu-ray américain de la saison 1 le 14 septembre 2010 (région A seulement).

Sorti en blu-ray français de la saison 1 le 25 octobre 2011 (région B seulement, plus compressé que l'américain, bonus manquants).

De Rod Sterling (également scénariste), réalisé par John Brahm ; avec Nehemiah Persoff, Ben Wright, Patrick Macnee, James Franciscus.

Le nom du bateau est le S.S Reine de Glasgow, battant pavillon britannique ; tonnage : 5000, âge indéterminé, a quitté Liverpool pour New-York. Ce qui est consigné dans le journal de bord, ce sont les faits, comme la durée du voyage, les coordonnées, la météo. Mais ce que l’on ne retrouve jamais, c’est la peur qui roule sur un pont comme le brouillard et l’écume de l’océan. Une peur qui bat comme les pistons d’un moteur, jalonnant toutes les heures en des minutes au soufle court à regarder, attendre et redouter. Car c’est l’année 1942, et ce bateau en particulier a perdu son convoi. Il voyage seul comme une vieille chose âgée et aveugle à s’agripper pour avancer à travers les ténèbres hostiles, épié par les périscopes invisibles des tueurs métalliques. Oui, le Reine de Glasgow est un vaisseau effrayé, qui emporte avec lui une prémonition de mort.

Un homme en imperméable reste longuement accoudé au bastingage tandis que le navire traverse de nuit un ban de brouillard impénétrable. Il soupire et finit par lâcher le bastingage. Une voix lance qu’on voit la lumière du salon, et qu’il faut faire le blackout. Aussitôt, un volet est rabattu sur l’unique hublot éclairé face à l’homme. Puis un stewart sort par la porte sur le côté et annonce à l’homme que le dîner va bientôt être servi, et que s’il veut manger, il vaut mieux venir à l’intérieur. L’homme le remercie et lui obéit.

Dans le salon, il n’y a que quelques passagers assis à la table du dîner – un civil et deux militaires, et la lumière s’éteint quand on ouvre la porte qui donne sur le pont, puis se rallume quand on la referme. Le stewart veut lui tirer la chaise libre autour de la table, mais l’homme préfère aller ramasser la poupée qu’une petite fille a faite tomber par terre. Comme il la rend à la petite fille, celle-ci le remercie. Puis le couple et ses deux enfants s’éloignent, et le gros civil assis à la table se lève pour retenir l’homme, lui demandant s’il était Lanser. L’homme répond que oui. Le gros civil se présente comme étant Jerry Potter et lui dit qu’ils l’avaient attendu pour dîner. Ils avaient vu son nom sur la liste des passagers et se demandaient qui il était. Le capitaine n’avait pas non plus pu les joindre ce soir-là, et le gros homme invite alors Lanser à les rejoindre pour le dessert. Mais l’homme décline l’invitation, déclarant qu’il n’a pas faim. Le stewart propose alors une tasse de café, et Lanser accepte.

***

***

Donnez votre avis sur cet épisode en nous rejoignant sur le forum Philippe-Ebly.fr

***

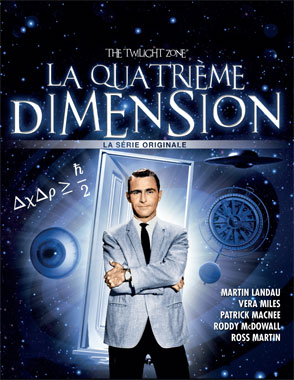

La quatrième dimension, la série de 1959

- Détails

- Écrit par David Sicé

- Catégorie : Blog

- Affichages : 3802

Ici la page Amazon.fr du blu-ray français de la saison 1 de la Quatrième dimension (1959)

The Twilight Zone (1959)

Diffusé aux USA à partir du 2 octobre 1959 sur CBS US.

Diffusé en France en 1965 sur l'ORTF (quelques épisodes de la saison 1).

Diffusé sur TF1 dans Temps X, puis dans La Une est à vous (tout sauf la saison 4 aux épisodes de 50 minutes et le pilote de 1958).

Sortie de la saison 1 en blu-ray aux USA le 14 septembre 2010 (région A seulement).

Sortie de la saison 2 en blu-ray aux USA le 16 novembre 2010 (région A seulement).

Sortie de la saison 3 en blu-ray aux USA le 15 février 2011 (région A seulement).

Sortie de la saison 4 en blu-ray aux USA le 17 mai 2011(région A seulement).

Sortie de la saison 5 en blu-ray aux USA le 30 août 2011(région A seulement).

Sortie de la saison 1 en blu-ray français le 25 octobre 2011 (région B, lisible en France, image légèrement moins bonne que le blu-ray américain car plus compressée, quelques bonus manquants).

Sortie de la saison 2 en blu-ray français le 31 janvier 2012 (région B, lisible en France, image légèrement moins bonne que le blu-ray américain car plus compressée, quelques bonus manquants).

De Rod Serling.

Il y a une cinquième dimension, au-delà de ce qui est humainement connu. C’est une dimension aussi vaste que l’Espace, et aussi atemporelle que l’Infini. C’est la frange entre la Lumière et l’Ombre, entre la Science et la Superstition et elle se trouve couchée entre l’abîme de ses peurs de l’être humain et le sommet de sa connaissance. C’est la dimension de l’Imagination. C’est une étendue que nous appelons la Zone du Crépuscule.

***

Saison 1 (1959 - 36 épisodes de 25 minutes).

The Twilight Zone S01E01: Solitude (ou La Ville déserte) (Where Is Everybody?)

The Twilight Zone S01E02: Pour les anges (One for the Angels)

The Twilight Zone S01E03: La Seconde Chance (Mr. Denton on Doomsday)

The Twilight Zone S01E04: Du succès au déclin (The Sixteen-Millimeter Shrine)

The Twilight Zone S01E05: Souvenir d'enfance (Walking Distance)

The Twilight Zone S01E06: Immortel, moi, jamais ! (Escape Clause)

The Twilight Zone S01E07: Le Solitaire (The Lonely)

The Twilight Zone S01E08: Question de temps (Time Enough at Last)

The Twilight Zone S01E09: La Poursuite du rêve (Perchance to Dream)

The Twilight Zone S01E10: La Nuit du jugement (Judgment Night)

The Twilight Zone S01E11: Les Trois Fantômes // Individus non identifiés (And When the Sky Was Opened)

The Twilight Zone S01E12: Je sais ce qu'il vous faut (What You Need)

The Twilight Zone S01E13: Quatre d'entre nous sont mourants (The Four of Us Are Dying)

The Twilight Zone S01E14: La Troisième à partir du soleil (Third from the Sun)

The Twilight Zone S01E15: La Flèche dans le ciel (I Shot an Arrow Into the Air)

The Twilight Zone S01E16: L'Auto-stoppeur (ou Le Voyageur) (The Hitch-Hiker)

The Twilight Zone S01E17: La Fièvre du jeu (The Fever)

The Twilight Zone S01E18: Le Lâche // Le Dernier Vol (The Last Flight)

The Twilight Zone S01E19: Le Testament Pourpre de la Guerre Sanglante (The Purple Testament, Infanterie "Platon")

The Twilight Zone S01E20: Requiem (Elegy)

The Twilight Zone S01E21: Image dans un miroir (Mirror Image)

The Twilight Zone S01E22: Les Monstres de Maple Street (The Monsters Are Due on Maple Street)

The Twilight Zone S01E23: Un monde différent (A World of Difference)

The Twilight Zone S01E24: Longue vie, Walter Jameson (Long Live Walter Jameson)

The Twilight Zone S01E25: Tous les gens sont partout semblables (People Are Alike All Over)

The Twilight Zone S01E26: Exécution (Execution)

The Twilight Zone S01E27: Le Vœu magique (The Big Tall Wish)

The Twilight Zone S01E28: Enfer ou Paradis (A Nice Place to Visit)

The Twilight Zone S01E29: Cauchemar (Nightmare as a Child)

The Twilight Zone S01E30: Arrêt à Willoughby (A Stop at Willoughby)

The Twilight Zone S01E31: La Potion magique (The Chaser)

The Twilight Zone S01E32: Coup de trompette (A Passage for Trumpet)

The Twilight Zone S01E33: Un original (Mr. Bevis)

The Twilight Zone S01E34: Neuvième Étage (The After Hours)

The Twilight Zone S01E35: Le Champion (The Mighty Casey)

The Twilight Zone S01E36: Un monde à soi (A World of His Own)

***

Saison 2 (1960-1961)

The Twilight Zone S02E01: King Neuf sans retour (King Nine Will Not Return)

The Twilight Zone S02E02: L'Homme dans la bouteille (The Man in the Bottle)

The Twilight Zone S02E03: L'Homme et son double (Nervous Man in a Four Dollar Room)

The Twilight Zone S02E04: Allez-vous-en, Finchley ! (A Thing About Machines)

The Twilight Zone S02E05: L'Homme qui hurle (The Howling Man)

The Twilight Zone S02E06: L'Œil de l'admirateur (The Eye of the Beholder)

The Twilight Zone S02E07: Les Prédictions (Nick of Time)

The Twilight Zone S02E08: Les Robots du docteur Loren (The Lateness of the Hour)

The Twilight Zone S02E09: Retour vers le passé (The Trouble With Templeton)

The Twilight Zone S02E10: Futurographe (ou Une curieuse caméra) (A Most Unusual Camera)

The Twilight Zone S02E11: La Nuit de Noël (Night of the Meek)

The Twilight Zone S02E12: Poussière (Dust)

The Twilight Zone S02E13: Le Retour (Back There)

The Twilight Zone S02E14: Rien que la vérité (The Whole Truth)

The Twilight Zone S02E15: Les Envahisseurs (The Invaders)

The Twilight Zone S02E16: Un sou pour vos pensées (A Penny for Your Thoughts)

The Twilight Zone S02E17: Sans escale de vie à trépas (Twenty-Two)

The Twilight Zone S02E18: L'Odyssée du vol 33 (The Odyssey of Flight 33)

The Twilight Zone S02E19: M. Dingle (ou Le Surhomme) (Mr. Dingle, the Strong)

The Twilight Zone S02E20: Parasites (Static)

The Twilight Zone S02E21: Le Manipulateur (The Prime Mover)

The Twilight Zone S02E22: Conversation avec l'au-delà (Long Distance Call)

The Twilight Zone S02E23: Au bord du gouffre (ou La Piste de l'ouest) (A Hundred Yards Over the Rim)

The Twilight Zone S02E24: Rendez-vous dans un siècle (The Rip Van Winkle Caper)

The Twilight Zone S02E25: Le silence est d'argent (The Silence)

The Twilight Zone S02E26: Peine capitale (Shadow Play)

The Twilight Zone S02E27: L'Esprit et la Matière (The Mind and the Matter)

The Twilight Zone S02E28: Y a-t-il un martien dans la salle ? (Will the Real Martian Please Stand Up?)

The Twilight Zone S02E29: L'Homme obsolète (The Obsolete Man)

***

Saison 3 (1961-1962)

***

Saison 4 (1963)

***

Saison 5 (1963-1964, saison finale)

***

Ici la page du forum Philippe-Ebly.fr consacrée à cette série télévisée.

***